竹贯村

环境优美、文化底蕴深厚。国家3A级景区,荣获中国传统村落、国家级历史文化名村、国家级文明村等荣誉称号。

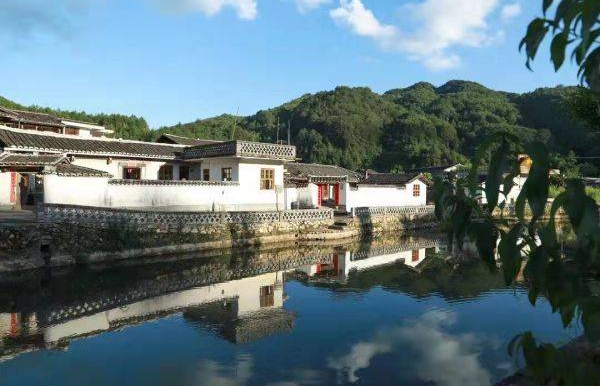

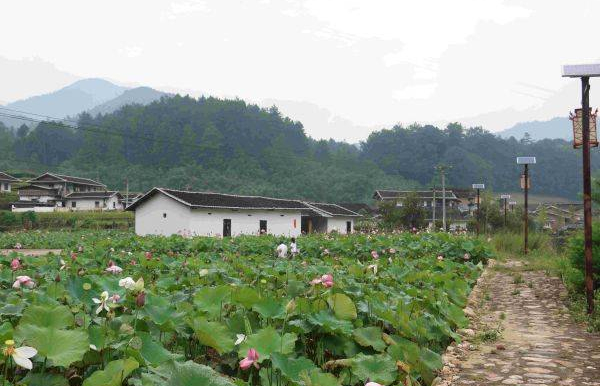

竹贯村位于福建省西南部,约北纬25° 49'N,东经116° 97'E,其距离梅花湖国家水利风景区21公里,距龙岩市区87公里,距万安镇集镇25公里。国家A级自然保护区梅花山环绕其周,群山环抱,林木茂盛,自然环境优美,人文景观丰富,属亚热带季风气候区。竹贯古村位于竹贯溪中游的竹贯盆地之中,四面青山、一带绿水,沿溪水顺流而下分布着丰富的自然景观和一系列历史人文景观。

- 村落属性:行政村

- 村域面积:15.24 平方公里

- 户籍人口:470人

- 主要民族:汉

- 村落形成年代:元

- 村庄占地面积:375亩

- 常住人口:220人

- 主要产业:旅游、农业

- 地形地貌特征:山地

- 村集体年收入:500万元

- 村民人均年收入:1.06元

- 村落位置:福建省龙岩市新罗区万安镇

竹贯村山清水秀,历史悠久。1988年11月,第二次全国文物普查中,在竹贯村东北800米的崩山头发现3处古文化遗存及相关的文物,经鉴定,属商周至秦汉时期闽越族印陶文化遗存。可见,二千多年前竹贯村已有人类活动。

龙岩自置县后,逐渐成为闽西一个重要的人口聚集地,竹贯人口亦随之增多。元至正元年,温氏先人由江西石城迁于宁化石壁村又辗转来到竹贯定居,此后陈、李、滕、赖、黄、郭、廖、邓等8姓氏相继迁入竹贯,至明末竹贯已成为龙岩的重要的村落。明清时期,竹贯村改称为横坑社,其商贸地位凸显,沿河开辟了长约1200米的长街(即现存的竹贯长街),设置公馆,广开商埠(尤以经营土纸、木材为主),是各路商家北上闽中,南下闽南的重要商旅集散地。

民国年间,竹贯村称竹贯保。第二次国内革命战争时期(1927-1936),长汀成立福建省苏维埃政府,龙岩县直属苏维埃政府管辖。1932年,红四军一部经竹贯村,在此驻军半年,至今村中仍保留许多有历史意义的标语口号。解放后成立竹梧乡,竹贯村是乡公所驻地,下辖梅村、梧宅,隶属于龙岩专区。1965年,龙岩专区改为龙岩地区,设万安人民公社,辖竹贯大队。1981年,龙岩县经国务院批准改为市。1984年,竹贯大队改回竹贯村。1997年3月龙岩(县)撤市设区,成立新罗区,下辖十个乡镇,竹贯村属万安镇管辖。

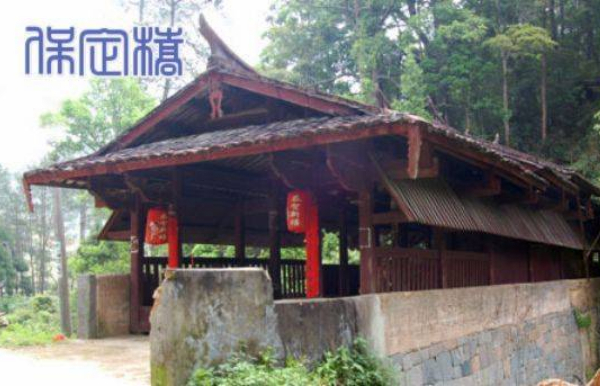

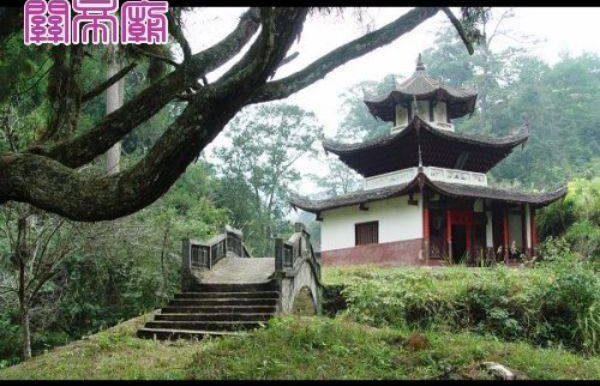

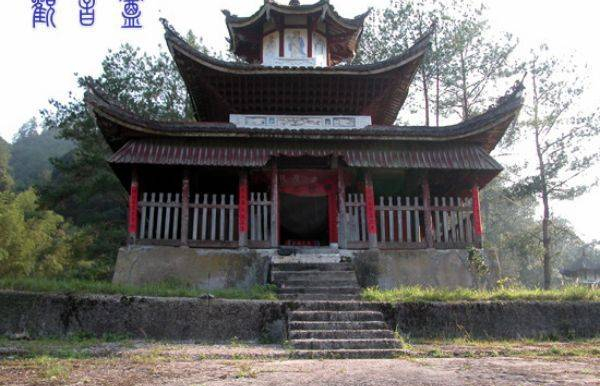

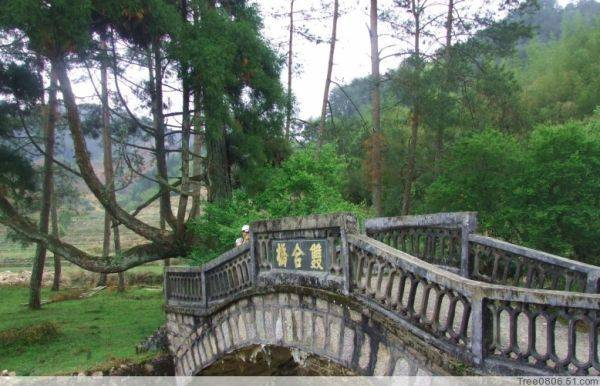

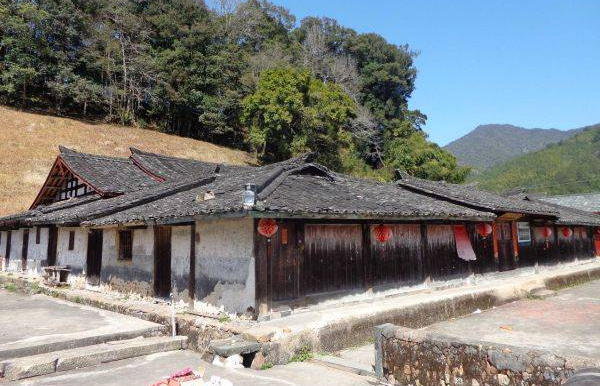

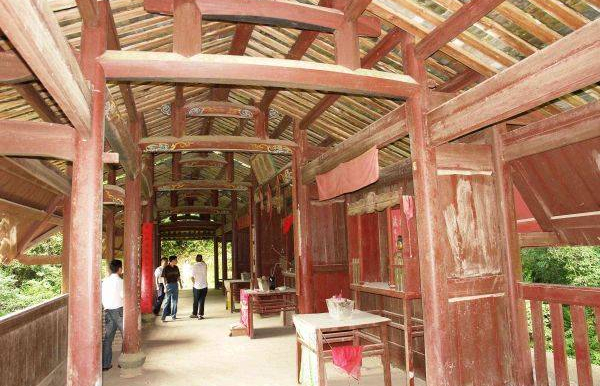

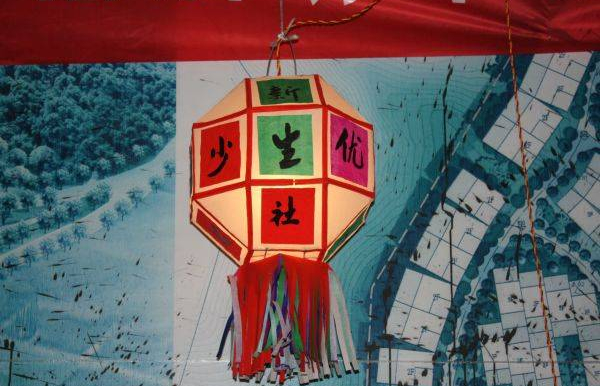

竹贯村自然环境优美、村落格局独特、人文典故丰富、文化底蕴深厚。村内元、明、清10多处古迹林立,沿河两岸30余座古民居和明清时期古建筑保留较为完整,温氏家庙被列为省级文物保护单位。另有古代造纸作坊以及汉剧、纸灯、背新娘和元宵游花灯等民俗文化。深厚的文化底蕴、独特的传统工艺、红色的革命记忆、丰富的日常生活、多彩的民俗活动建构起竹贯村和谐的人文生态体系。竹贯村民间制作纸灯,有近200年历史。纸灯用竹木扎成灯框,然后用各种地产色纸裱糊,图案有吉祥物、花卉、动物等,文字则大多采用历代著名格言、警示等。竹贯村现代艺人温金海等传承了竹贯纸灯的制作工艺,其制作的纸灯形状各异,远近闻名,很受群众的欢迎。竹贯村生产的土纸中,有毛边纸、玉扣纸、草纸、马粪纸、有色纸等数个品种,这种造纸工艺是继蔡伦发明纸张后,对中国造纸技术的又一重大改进。因此,这种土纸生产工艺可以申报非物质文化遗产,应当受到保护。竹贯村历史上有背新娘的风俗,竹贯村嫁、娶女孩时,男方会请其表兄或叔伯兄将新娘在天亮前背到夫家,途中不能触地,只能在凉亭或自备的竹椅上休息。这种习俗在竹贯已沿袭了200多年。

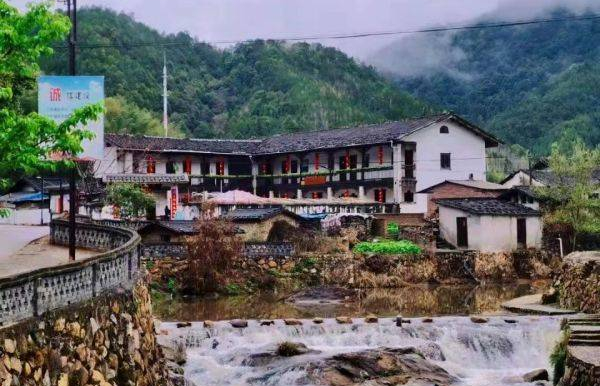

流泉飞瀑、山峦林壑、古木虬松、烟云霞霓编织出竹贯村美丽的自然生态景观。竹贯的美,在于宁静恬淡。走在清净的村庄内,看着那竹林松涛间,白墙黛瓦,倒映在波光粼粼的清水里,分明是一幅恬淡的江南水乡画。村庄内古色古香的建筑,向人们展现着竹贯村的历史韵味和优雅气质。游走其中,有如穿越时空,竹贯溪串起的这段神秘而高贵的历史,也像溪水奔流一样永不停息。