城内村(自然村)周边的交通十分发达、便捷,这里是孙坂北路和孙霞路十字路口的交汇处,距离厦门北站和厦沙高速路口仅2公里左右,距离324国道约3公里,距离厦门国际机场约13公里。 城内村气候宜人,位于东经118。2'21.99”,北纬24。38'1.55”,属南亚热带海洋性气候,季风明显。年平均气温21℃,1月均温12.4℃,7月均温28℃。全年日照2233小时。常年主导风向为东北向,每年四~九月为雨季,年平均降水量为1200~1400毫米。

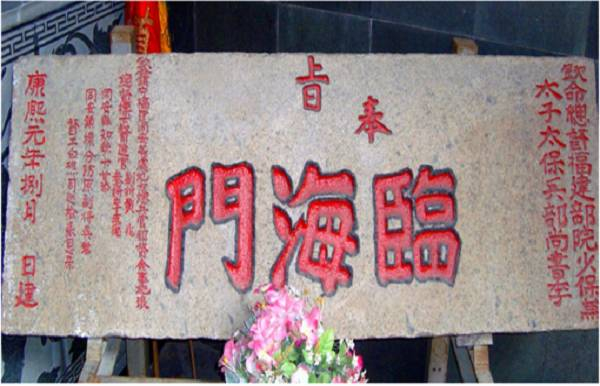

城内村又称霞城,南北长约200米,东西宽为150米,设四门,四个城门内各有一座庙宇,总面积达三万多平方米。古城建于清康熙元年(1662年)八月,由当时的福建总督李率泰和同安总兵施琅共同督造,至今已近三百六十年了,古城残存的城墙于1982年被公布为第二批市级文物保护单位。 康熙十六(1676年)年郑成功北伐失败,往后以此为据点收复台湾,康熙十七年,清朝大学士李光地率军攻打同安,当时的城内前扼守苎溪,背倚靠南山岭和诸葛岭,是同安城西面的兵家必争之地,城内城成为清军与郑军反复争夺的古战场。 在顺治十八年(1661年),清政府迫于郑成功军队的强大压力,为阻止郑军与沿海百姓的联系,并切断厦门和金门岛上郑军的粮草补给,清政府实行“片板不入海”的规定,以“迁沿海居民,以垣为界。三十里以外,悉墟其地。”命令东南沿海居民内迁30里,并下令烧毁沿岸民居和船舶,与“海禁”相对应的是,在同安沿线布置海防,防止郑军入侵。城内城就是在这种高压形势下建起的防御界城。因此这座小城建造的十分坚固,城墙以花岗岩条石横竖垒叠干砌而成,高4.54米,宽7米,极具防御性能极佳。康熙十八年(1679年),清政府审时度势,基于台湾郑军逐渐衰落,偏安一隅,再无力量进攻大陆,开始解除海禁,康熙二十三年(1684年),清政府收复台湾,后溪城内村失去了它的防御价值,战争结束后荒废,军民以居住于城内自称,后由此而得名城内村。

城内社中的霞城城隍庙庙会习俗已列入厦门市非物质文化遗产名录。自城隍爷金身渡台后,两岸城隍爷信众互有往来,每逢农历五月十三城隍爷神诞,都会在霞城城隍庙举办盛大的庙会活动,后因历史原因,两岸信众联系中断。如今的霞城城隍庙又恢复了以往的香火鼎盛,每年后溪城内社都会在农历十一月二十二——城隍爷的祈安日前后举办盛大的庙会迎神庆祝。庙会一连持续几日,临边浦边、后塘、下店、柴场等村各自组成队伍,前来朝拜。庙会除了进香朝拜、还有舞狮团、踩高跷、扭秧歌、耍杂技、唱戏剧、木偶剧、歌仔戏、腰鼓表演等活动,锣鼓震天,热闹非凡,形成一道十分亮丽的海西民俗文化景观。台湾、新加坡等地的城隍庙主事及信众也会组团前来进香,共襄盛举。 现今城内有集美区非物质文化遗产项目——霞城阵头、五祖鹤阳拳、以及极具观赏性的宋江连环八卦阵等武术。在保护古村落的同时,也进一步推进民间传统武术的发扬光大

城内村处于在后溪北岸的小平原上,地势平坦,面积441平方公里,呈南北长条型,东西较窄。 东西两面结尾农业用地,受后溪溪水冲击灌溉。土壤咀灰土、水稻土为主,较肥沃。城址内地势平缓,村子东、西两侧皆为田地,村东南有一水池。在明末清初是重要的港口,海水可直达城南门外。 后溪村内有苎溪和后溪穿村而过,位于城内社西侧与南侧。沿城内村外部有2天排水沟渠,村内 南侧有一水池。 城内村周边云集诸多旅游景区。国家5A级旅游景区鼓浪屿,另有嘉庚文化体验区、集美学村等。