平海村位于莆田三大湾之一平海湾突出部,东南两面临海,距莆田市区43公里,离秀屿区26公里,村落面积65.05公顷。全村生态良好,年均气温20℃,各类资源丰富;连绵五里长的金色沙滩上岩石奇形怪状, 有“南啸归帆”之称, 为古代莆田沿海十景之一。素有“海上丝绸之路”、“东方夏威夷”“莆田天崖海角”的美称。

平海古称南啸,是兴化治海一个小渔村。以前这里十分荒凉,寸草不生、飞沙走石,是朝廷流放贬官和犯人的地区。明初,这里成为卫烦,驻军五千多人。据明史记载,将士们可以携带妻子,成为军户,长期驻扎,稳定海防。这些来自四方的军户后来果然定居平海,成为平海居民的一个重要来源。 后明洪武二十年明太祖朱元璋因重视海防,派周德兴入闽,并决定在平海村设立卫城和兴办卫学,平海卫城是福建陆海兼防的较为完整的海防体系重要的一环,在相当长的历史时期内在防御倭寇的侵犯上发挥重要作用。明前期,是兴化府、福建省安全的守卫者。明中期,政治封闭,军备松弛,官兵缺乏战斗力;嘉靖四十二年平海卫城被倭寇攻陷,平海人民、兴化人民遭到倭寇疯狂的洗劫。倭寇退兵后,隆庆四年,卫城得以重修。 清康熙二十一年(1682年)福建水师提督施琅将军奉旨征台,因干旱缺水,得妈祖阴佑,掘枯井“涌泉济师”。东征澎湖战役又得妈祖的显灵,“涨水助战”、“神灯引护”使得顺利收复台湾,统一祖国。现存平海还留下施琅指挥台遗迹。 从清代以至当代,这里一直是海防要地,新中国建立之初,福建东南沿海成为军事要地,以近古稀之年的中国人民解放军总司令朱德仍心系祖国安危,千里迢迢从首都来到东南前线,视察、了解海防建设举措,平海城的朝阳山、北埔山、平海湾畔都留下朱总司令的足迹。

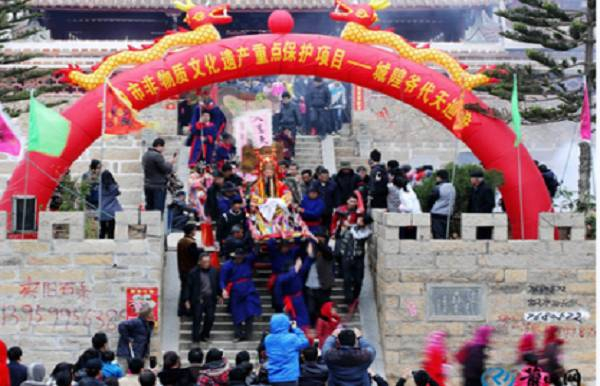

妈祖信俗又称娘妈信俗、娘娘信俗、天妃信俗、天后信俗、天上圣母信俗、湄洲妈祖信俗,是以崇奉和颂扬妈祖的立德、行善、大爱精神为核心,以妈祖宫庙为主要活动场所,以庙会、习俗和传说等为表现形式的中国传统民俗文化。平海村是妈祖显灵地,平海天后宫也是第一座妈祖分灵庙宇,妈祖信俗在平海村有着举足轻重的地位。 城隍爷代天巡游:每年正月初九城隍爷代天巡游,绕城一周以示玉皇恩典,从此便成了惯例,延续了600多年,再现了古代帝王相将、才子传人、文人墨客、英雄豪杰,出巡的壮观场面。 元宵灯会:平海村每年的正月十五是颇带传奇色彩的灯会,一般都在城隍庙举行。晚上的时候全村张灯结彩,炮声烟火不绝。老少妇孺全部出动在街上赏灯。 跳火活动:“跳火”是平海村闹元宵的最有特色民俗活动之一。有寓意红红火火、勇于挑战、攀越崇高境界的精神内涵,还有祈福驱邪、来年五谷丰登的美好愿望。平海村每年的正月十七、十八是颇具地方特色的跳火活动。其中正月十七在彰善庙举行,正月十八在探花府举行。 海峡两岸妈祖靖海巡安游:海峡两岸妈祖靖海巡安巡游庆典是为了纪念施琅将军恭请妈祖金身赴台300多年的民俗活动。这是平海天后宫举办规模最大的庆典活动,此举一直有力推动海峡两岸妈祖文化的传播与交流,增强妈祖文化连接两岸同胞的情感纽带作用。

平海村,北有朝阳、凤顶、北埔三座山,为平海村最高峰,南临平海湾,为沿海丘陵地貌,呈孤立状,突起在台地之上,主要由花岗岩组成,丘体零乱,无脉络,在强烈的风化作用下,基岩裸露,石蛋堆叠,有海蚀遗迹,冲沟发育,故俗称“烂头山”。自然植被基本上为旱生性草坡,生态良好, 各类资源丰富;连绵五里长的金色沙滩上岩石奇形怪状,沙滩依山而伸,抱水而卧,象一把银刀平铺在波涛如涌的海边,又被当地人称之为银刀湾。向北是绵延的山岳、街景、林带、滴水流新;向南为一望无低的碧水、渔帆,铺锦展绣。中间是长长的婉延伸展的锻刀湾沙滩。视觉感受丰富而生动。最变幻多样的是海天和沙滩,风和景明的时候,天空悠远,海水湛蓝,一派旷神怡气息。风高浪急的时候,天空阴霾,海水苍茫,又让人心生不平之气。四时不同,四季常新,潮起潮涌,潮涨潮落,再升华如人生之境遇,坎坷起伏,而已身慎独,不随波逐流。 周边旅游资源有平海湾沙滩、赤哆湾沙滩、观音洞、天书岩、天涯海角、箭屿、鸬鹚岛、鹰嘴洞等。