梅洋村

梅洋村位于寿宁县武曲镇东北部,与福安市潭头镇交界,距武曲 6.3 公里,距镇政府 所在地 5.8 公里,海拔 330 米,总面积 8.89 平方公里,耕地面积 3251 亩(其中水田 1060 亩,农地 691 亩,茶园 1500 亩)。

梅洋村位于寿宁县武曲镇东北部,与福安市潭头镇交界,距武曲 6.3 公里,距镇政府 所在地 5.8 公里,海拔 330 米,总面积 8.89 平方公里,耕地面积 3251 亩(其中水田 1060 亩,农地 691 亩,茶园 1500 亩)。 梅洋村始于林姓,史载林十五于宋真宗年间(998-1003 年)由霞浦赤岸迁武曲后岭壑 (今龙虎山),因入山见有一湖,湖边有梅花,遂定居,取名梅湖,后因清末进士林栋觉得 “湖”太小,就改称梅洋,沿用至今。元末遭寇殁灭,幸有十三世孙林十朋服役返梓振 兴乡土。早在明代,梅洋就有村级机构,为福安里四都。民国 25 年(1936)梅洋隶属武曲 乡公所,1950 年 9 月梅洋设乡(小乡),1958 年改设大队,1961 年设立梅洋公社(小公社), 1965 年 7 月改为大队,1984 年 9 月成立村民委员会。 梅洋山青林茂,风景宜人。后山挺拔,有乔木林 320 余亩,常年青绿茂盛,这片森林 被梅洋林家子孙视为“风水林”。林中有高 50 余米、围大 5 米的大桦树一棵,被村民誉 为林中之王。整座山体形如一头雄狮,且狮头凸显,与村前小山包遥相呼应,配成了一 幅绝妙的狮子戏球图。村落传统格局保持完整,传统建筑约占 75%,现代建筑约占 25%, 传统建筑中是大部分是古民居,同时种类丰富,有祠堂、庙宇等,传统建筑均为土木结构,梅洋村民居和其他传统建筑集中成片,紧密相联,四面高大厚实夯土围绕,布局井然,大部分保存状况良好,村落内巷道纵横交错。

- 村落属性:行政村

- 村域面积:8.89 平方公里

- 户籍人口:1787人

- 主要民族:汉

- 村落形成年代:明代

- 村庄占地面积:226亩

- 常住人口:1123人

- 主要产业:茶叶

- 地形地貌特征:山地

- 村集体年收入:11万元

- 村民人均年收入:13500元

- 村落位置:福建省宁德市寿宁县武曲镇

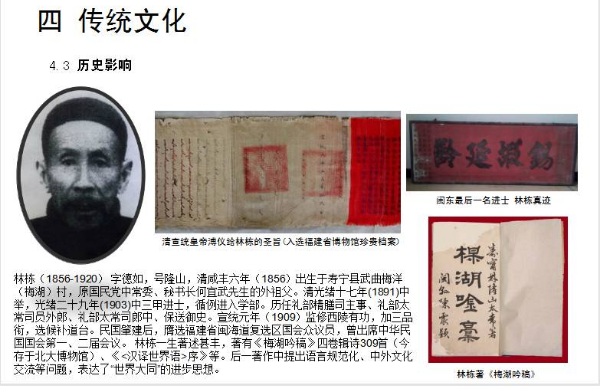

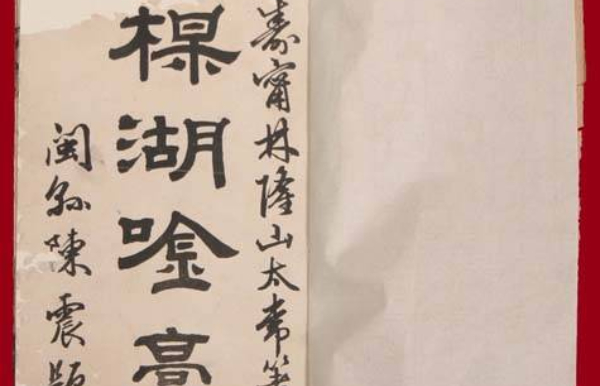

林栋(1856-1920) 字德如,号隆山,清咸丰六年(1856)出生于寿宁县武曲梅洋(梅湖)村,原国民党中常委、秘书长何宜武先生的外祖父。清光绪十七年(1891)中举,光绪二十九年(1903)中三甲进士,循例进入学部。历任礼部精膳司主事、礼部太常司员外郎、礼部太常司郎中、保送御史。宣统元年(1909)监修西陵有功,加三品衔,选候补道台。民国肇建后,膺选福建省闽海道复选区国会众议员,曾出席中华民国国会第一、二届会议。 林栋一生著述甚丰,著有《梅湖吟稿》四卷辑诗309首(今存于北大博物馆)、《序》等。后一著作中提出语言规范化、中外文化交流等问题,表达了“世界大同”的进步思想。

一、“梅洋双狮”,传承至今已有700多年。入选市级非物质文化遗产,目前正在申报省级非物质文化遗产。

二、抬祖游村,每年正月十四日,全村民众抬“祖宗香炉”轿游村,祈祷先人保佑来年风调雨顺,沿袭至今五百多年。入选市级非物质文化遗产,目前省级正在申报中。

三、北路戏:北路戏俗称福建乱弹、横哨戏,是清代中叶传入福建的乱弹与当地民间戏曲融合形成的一种地方戏曲声腔剧种,曾流行于闽北、闽中及闽东等地,至今已有三百多年的历史,是代表清代乱弹声腔的珍稀剧种,每年正月十四都会结合抬祖游村为肇基三祖表演北路戏,丰富了群众的文化生活。2006年被列为国家非物质文化遗产名录。

时至今日,其自然景观、村庄格局和文化遗存尚完整的保留了明清时期古村镇的风貌,其地理区位造就了她世外桃源的特色。

村庄整体座西北朝东南,西北倚高山,东南面开阔的农田和河流。整体符合背山面水的传统村落布局特征。

单体建筑与自然融为一体,根据实际地形因势造形,灵活运用,依山就势,层层分台,与台地肌理相得益彰。

村中小溪穿村而过,溪水清澈透明,民房错落有致,村内民居与农田交错,古民居集中分布,传统街巷空间尺度宜人,街巷古道四通八达,成叶脉状分布,村落整体呈现山-水-田-村的传统格局特征。