棠口村

棠口村位于屏南中部,棠口村为棠口镇人民政府所在地,位于省道202线旁,离屏南县城6公里,距古政高速白水洋入口10公里。屏南县棠口镇棠口村原名棠溪,因位于棠溪与白溪交汇口故更名棠口,是国家级传统村落、中国传统建筑旅游文化目的地、省级历史文化名村、省级“金牌旅游村”、省级乡村治理示范村、宁德市十佳旅游特色乡村。

村内有保存较好的古村落、千乘桥、八角亭、祥峰寺、新四军六团北上抗日纪念碑、西洋建筑群等名胜古迹。土地总面积27976.5亩,其中耕地面积4333.05亩(其中旱地311.55亩),人均耕地0.875亩。山地面积18779亩,森林覆盖率67 %。其中,生态公益林4743亩,天然林面积2047亩。2021年棠口村村级集体经济收入50.5048万元。下辖3个自然村:横板桥、福地、燕坑;共有32个村民小组、1340户3967人,常住人口2137人,外出流动人口1830人,占全村人口46%,主要流向上海,从事行业主要为经商和务工。

- 村落属性:行政村

- 村域面积:3 平方公里

- 户籍人口:3967人

- 主要民族:汉

- 村落形成年代:宋代以前

- 村庄占地面积:4864亩

- 常住人口:2137人

- 主要产业:蔬菜种植、食用菌种植、花卉、民宿等

- 地形地貌特征:山地

- 村集体年收入:52万元

- 村民人均年收入:2.3元

- 村落位置:福建省宁德市屏南县棠口乡

新四军第三支队第六团北上抗日纪念碑,宽36米象征沙家浜36名伤员,高 5.8米象征老六团引以为豪的58旅,49年20军58旅172团前身就是闽东红军独立师后发展到58旅、58师。

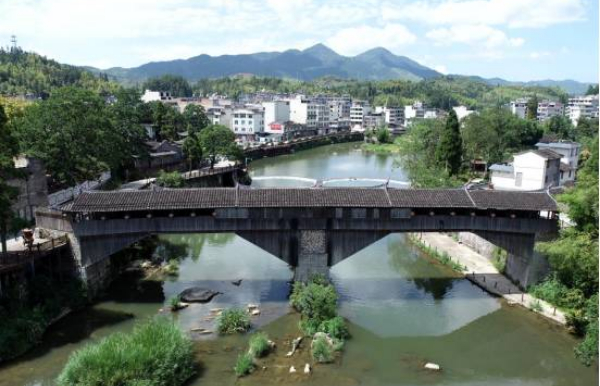

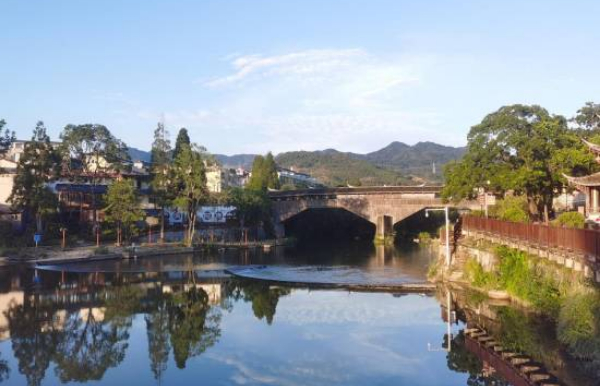

千乘桥原名“祥峰桥”,位于棠口村,南北向横跨于棠口溪之上,始建于南宋理宗年间,自宋以来,历经“三毁三建”。嘉庆二十五年(1820年)生员周大权等募建,桥长62.7米,宽4.9米,1墩2孔,桥基在岩石上,墩为干砌,桥面离水面9.7米,25扇99柱,系瓦面屋顶折线型木拱桥,结构牢固,承载力强,故称为“千乘桥”。千乘桥被收入我国著名桥梁专家芧以升主编的《中国古桥技术史》,并于2006年5月被列为全国重点文物保护单位。

淑华女学校位于棠口村的龙身岗上,建于民国二年(1913年)由中华圣公会创办,这是依靠外国津贴的教会学校。学校建制有幼儿园、初小四年、高小二年、初中三年,当时只办到高小,只收女生,采用寄宿制,当年学生五十六人,教徒子女占多数,四个月为一学期,每天上八节课,设有“圣经祈祷文、英语、国文、算学、历史、地理、图画、唱歌和体育等学科”。民国十四年(1925年)春,中华圣公会在淑华小学的基础上又创办淑华女子初级中学,她为屏南最早的中等学校。

林公殿位于棠口村的东面,建于清宣统元年(1909年)11月,坐东朝西,系四扇抬梁土木结构建筑,宽17米,深30米,总面积510平方米,门口建有下马廊,达51平方米,殿内下厅设戏台、天井,中有月台厅,上厅塑有忠平王林公神像。

八角亭位于棠口村东面,建于清嘉庆元年(1796年),亭有三层,一层高4米,二层高2.7米,三层高三米,尖高2米,高宽4米,深9米,单层面积81平方米,系抬梁式木构架,八角尖顶木构建筑,亭顶塑有七层小塔,坐东向西,亭后边有建于清乾隆十九年(1754年)的“夫人宫”和“三圣奶殿”,两殿面积共计130平方米,并塑有神象十多尊。八角亭面对“松岛”、“剑溪”,登楼四望,湖光山色,宛然如画。曾有清进士张正元的“高挹金台俯酒潭,樗坛松岛迭相参,好山好水来奔赴,直把屏南作剑南”的赞句。

祥峰寺位于千乘桥北端,始建于宗淳祐三年1243年),明天启五年(1625年)遭火毁,清康熙四十四年(1705年)于今址重建,乾隆三十七年(1772年)重修完整,原有寺田44亩,佛像120多尊,全寺面积达849平方米,寺边有花圃,寺后有果园,大雄宝殿前建天井与厢房都具有宋代建筑风格。寺门对着深潭绿水,苍松翠竹,又与“双峰"、“两涧"、“镜湖”、“松岛、“钓台”、“石印”、“八角亭"、“千乘桥”等棠溪八景相连,风景十分优美。尚保存有古代石锣石鼓一对,石碑4块,颇有文物价值。该寺为县级文物保护单位。

祥峰寺位于千乘桥北端,始建于宗淳祐三年1243年),明天启五年(1625年)遭火毁,清康熙四十四年(1705年)于今址重建,乾隆三十七年(1772年)重修完整,原有寺田44亩,佛像120多尊,全寺面积达849平方米,寺边有花圃,寺后有果园,大雄宝殿前建天井与厢房都具有宋代建筑风格。寺门对着深潭绿水,苍松翠竹,又与“双峰"、“两涧"、“镜湖”、“松岛、“钓台”、“石印”、“八角亭"、“千乘桥”等棠溪八景相连,风景十分优美。尚保存有古代石锣石鼓一对,石碑4块,颇有文物价值。该寺为县级文物保护单位。

周氏宗祠位于棠口村中心位置,相传为北宋理宗时期,世祖周文桂始建。现存上厅主体建筑为清乾隆八年(1743)由庠生周天玉主持重建,下厅戏台及厢房在1991年火灾中烧毁,于1994年全村合力重建。宗祠坐东朝南,单进合院式,三开闸,单天井,上下厅布局。上厅为四扇扛梁构架,单檐悬山顶;中建有神龛,供奉着始祖周子美考妣和十世以上历代祖先;左右墙壁各镶一块重修祠堂捐资碑,左次间后侧保存一块乾隆年间因族人周允武被养济院乞丐诬陷事件而树立禁止碑,极为珍贵。

周天麟厝建于清康熙至乾隆初期。周天麟,字兆孔,号瑞亭,生于清康熙四十年(1701),为乾隆元(1736)秀才,参与创建双溪书院和参篡首部《屏南县志》,曾捐银伍拾两建“千乘桥”。该厝坐东南朝西北,为典型的合院式。明一层暗两层土木建筑,三段式前檐墙,内面略施泥塑;主座面宽三间、进深七柱,前出四架梁轩顶游廊,厅前檐三挑丁头拱、方斗,堂内灯杆置中柱前,太师壁一斗三升斗拱看架。内存道光七年(1827)屏南县学正堂林大均题赠的“芳传燕桂”扁。周天麟厝是18世纪早期棠口古民居建筑的典型代表。

日月厅又称周尚黼厝,是周尚黼于清乾隆年间所建。周尚黼,周天麟之子,字建章,号拙园,清乾隆乙酉科(1765)拔贡,乾隆卅二年(1767)首撰《周氏宗谱》,生子周大权。该厝坐东朝西,为两院三进。北院(月厅)为新厝下27号,南院(日厅)为新厝下28号,两院各设有朝西门楼,又在门前设南北向狭长门埕作为通道,南出设木构门楼。南院为左右两厅式的两列三进建筑,北院则为单列三进带右花厅建筑。宅院规模宏大,布局严谨,从前天井到前厅、中厅和后厅,石阶均按天干地支之数设置,分别为一阶、五阶和七阶,寓意“步步高升”。除后座外,其余单体建筑包括前座、主座、花厅均为明一层暗两层式;柱头斗栱规整方正,整体朴素大方。目前作为红色文化展示馆(分馆),内设四个展厅,展示有一千多件藏品。

棠口古村最有特色的是县周氏宗祠门前的鉴湖双井,据传为棠口村开基祖周文桂所营建的风水井,为棠口八景之一。双井位于湖中,至湖边的路之间用一条青石板搭连,两口井独立建造,井距1.7米,中间用青石板相连,井台平常高出湖面0.25米。两井外观形状一样,井台长宽均为3.06米,呈正方形;井口内直径均为0.98米,呈圆形;井深分别为2.1和2.2米;井内壁用毛块石砌筑,井台用青石砌造。清进土张璜溪的“露白风恬夜色清,湖光月色两盈盈。举头笔指嫦娥道,卿照人间我照卿”,就是对鉴湖双井的写照。

千乘桥为一墩二孔,方向北偏西19º,桥身沿南北方向展开,左右24间,长62.70米。桥墩石砌,船形,尖首塑出鸡头形状。二孔桥身的内部大木相贯,均为典型的贯木拱形式,拱桥矢高5.72米,离水高度9.70米,单拱跨度分别为26.48、28.74米。桥屋除二端最外二缝梁架用以支顶角梁外,中间的23缝梁架均为四柱七檩前后挑檐、中部五架抬梁式,单檐歇山顶。千乘桥桥中设有神龛,祀五显灵官大帝。桥屋内梁、檩的下皮普遍书有墨书,对建桥的董事、协缘、主绳、副绳、石匠、锯匠等都做了详尽的记录。桥南立有道光二年(1822)立的四通造桥纪事碑,其中三通记载捐款人的姓名和金额,一通为造桥董事周大权撰写的《千乘桥记》,对本次的造桥过程做了极好的描述