龙潭村

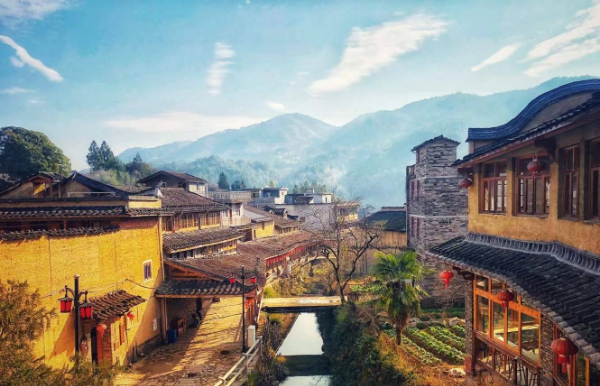

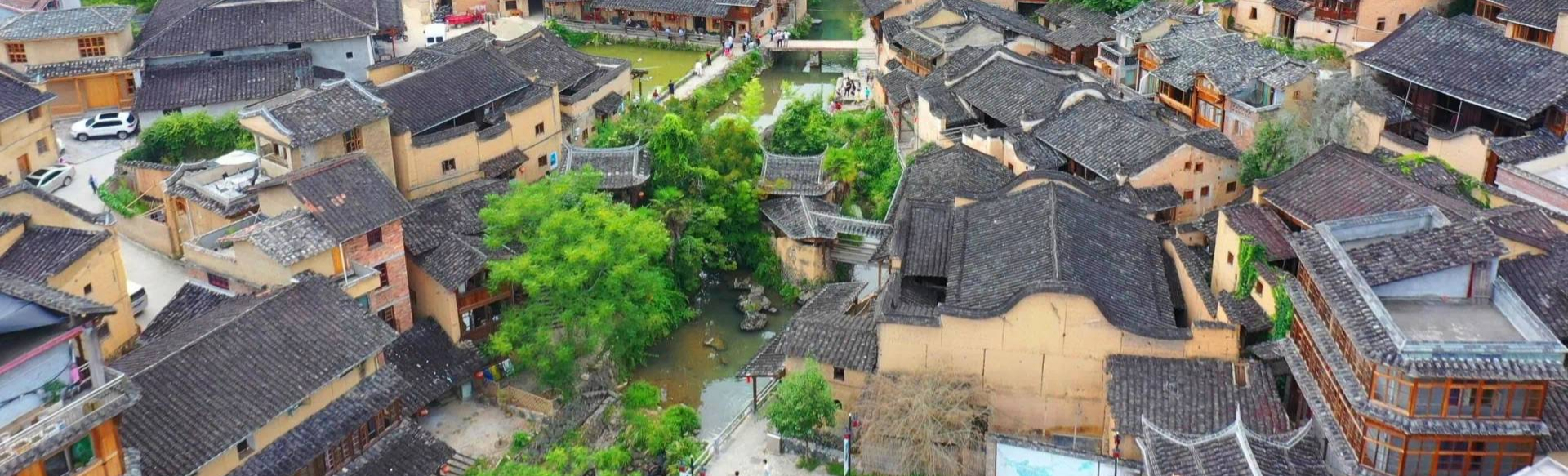

村落坐落于形似坐佛的普贤山脚下的小盆地上,村落东为长岳山,北有金峰山、百叶弯环抱,南有麒麟山护卫。西溪由西向东从村中蜿蜒而过,流经东南向与乾头溪两溪汇流向东经龙潭而出。东向水尾廊桥、风水林层层锁口聚气,形成一个宜居宜业的自然山间盘地。

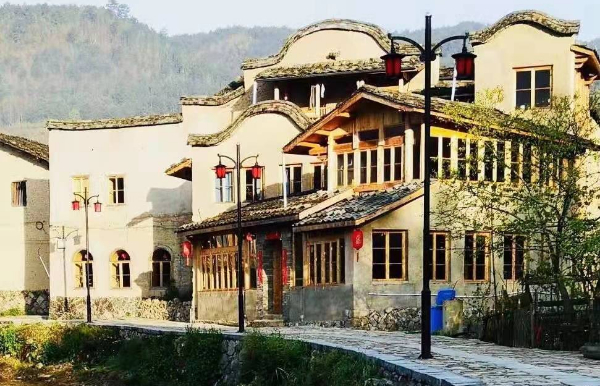

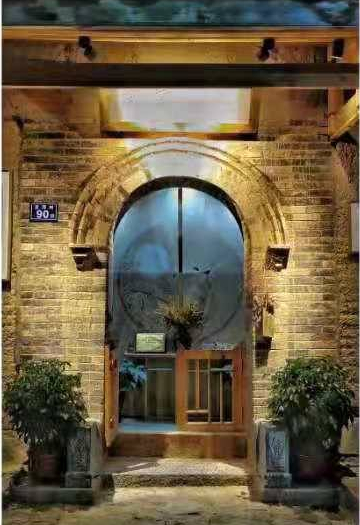

龙潭村原名西溪,村落以西溪为构村主体标志,溪北岸民居坐北朝南,南岸则坐西朝东,面向溪流,多建有小门庭并开侧门。

龙潭村西溪溪水清澈见底,千姿百态,景色优美,传统建筑

沿西溪两边分布,依山傍水。村头西溪边建皇君宝殿,殿后 6 棵

古树根深叶茂,挡住山岔煞气;西溪中部建陈氏祠堂,宗祠前建

风水池,河中筑坝,建水碓,以方便消防、生产之需,同时蓄水

纳气;村尾建回村桥,以守水口。横跨溪面建有七座石桥,村尾

最古老石拱桥大约建于明代,清代间在桥面又建了桥厝,整桥雄

伟壮观。溪中分别耸立三墩天然巨石,景色优美,正是“颖水三

墩驻,西溪七拱桥”。村庄民居沿着小溪建筑南北对照。熙墘公

路跨越小溪通过村庄中心,是村庄最繁华地带。

- 村落属性:行政村

- 村域面积:2 平方公里

- 户籍人口:1150人

- 主要民族:汉族

- 村落形成年代:明代

- 村庄占地面积:280亩

- 常住人口:680人

- 主要产业:农业、林业、黄酒酿造、旅游

- 地形地貌特征:山地

- 村集体年收入:20万元

- 村民人均年收入:11500元

- 村落位置:福建省宁德市屏南县熙岭乡

龙潭村内现存有四条古道,西南面古道通往古田,东北面通

古道往宁德,均因山高路远,农耕发展,局部路段保留有石块铺

面;西北面古道通往屏南,东南面古道通往金峰寺、拓主殿,至

今仍保留着石块铺面,可通行。龙潭村曾是屏南县代溪镇前往古

田县吉巷乡的必经之路,途中经过的村庄有四坪、溪尾、墘头、

北墩等村落,过去村民们源源不断地将农副产品和生活用品在屏南与古田两县之间交流交换,由于山高路陡,长期从事担货担的

农夫中流传“上岭三,下岭四,平路百四四”的民谣。说的是挑

夫上岭行走三十步,下岭行走四十步,平路行走一百四十四步,

就要间歇换肩担担,继续行走。

龙潭村内传统街巷格局保留较为完整,主要为沿西溪南北两

岸滨溪步道,以及联系传统建筑所形成的街巷空间。

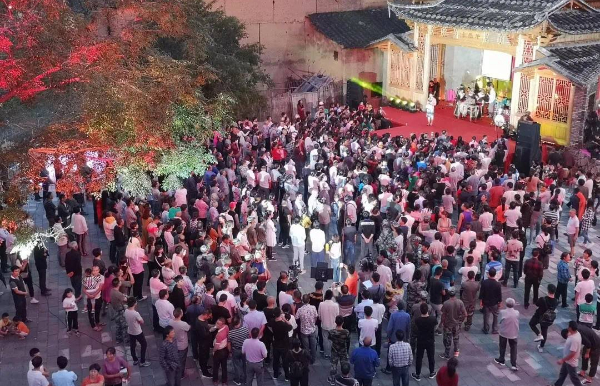

一、四平戏:国家级非遗项目,至今保存连续性达400年以上,有国家级传承人并且传承活动始终延续,全村参与度高。

二、红粬制作与黄酒酿造技艺:省级非遗项目,是龙潭最主要的传统产业,族内活态保持达300年以上。省级传承人2人。

三、龙潭陈靖姑信俗:陈姓家族认陈靖姑为姑婆神,全年正月至二月两次大型庙会均以该习俗为基础,传承已达400多年,全村参与。

四、 苎麻布织染技艺:一项以村内女性为主要传承对象的传统纺织技艺,由于需要的减少,传承面临困难。

龙潭村四面环山,坐落于形似坐佛的普贤山脚下的小盆地上,东为芹菜胡,

北有金顶峰,南为百叶塆。西溪由西向东从村中蜿蜒而过,流经东南向与墘头

溪两溪汇流向东经龙潭而出。东向水尾廊桥、风水林层层锁口聚气。龙潭村山

青水秀,奇景甚多,村水头山岔口有龟石柱,石龟伸首昂然挺立,挡住天平山不洁之物,让纯洁之精华流入龙潭,以保龙潭之水永世纯净,龟首如柱,仰天

高歌,龙潭《陈氏家谱》诗曰:“西溪普贤俩石星,溪头山岔危柱峰,两象交牙

回川桥,村后耸立佛坐山。”在村中的河流中有二块石头称“公母石”,公石在

上游,母石在下游,相距近百米,相传公母二块石夜间靠拢亲热,白天即分开。

西溪普贤俩石星:指村落的西溪、普贤山(酷似中国历史官员戴的官帽,

又称“纱帽峰”)、公母石;溪头山岔危柱峰:指西溪源头山岔口处有龟石柱;

两象交牙回川桥:金顶峰山下有二丘水田象二把月琴;村后耸立佛坐山:村子

所靠的后山形似坐佛。