金井镇青观顶村

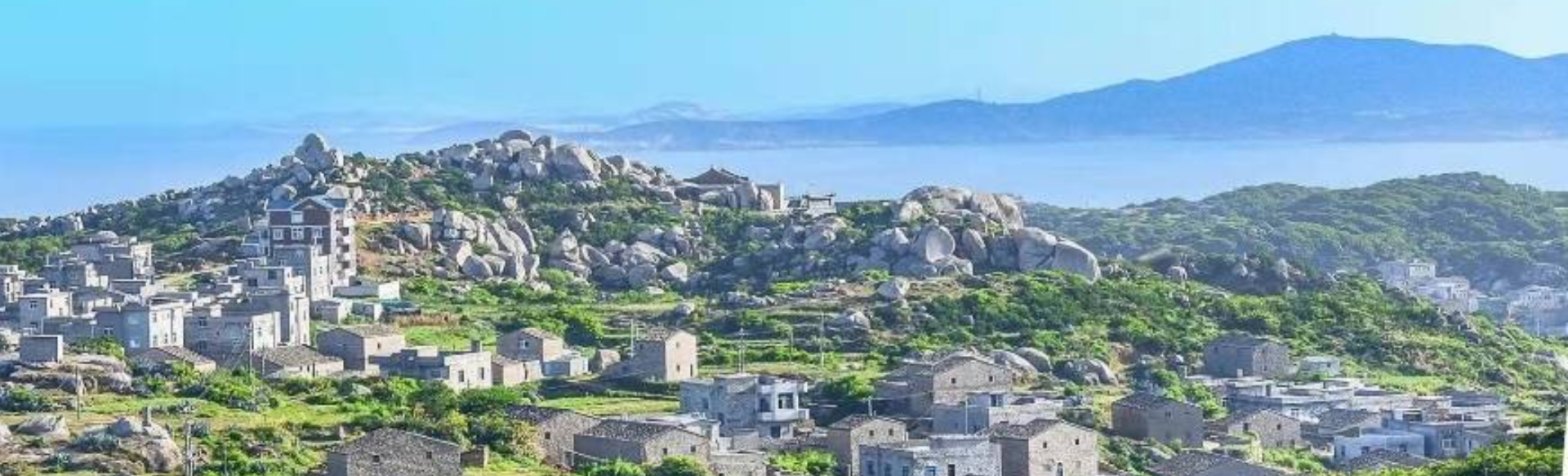

三面环海,众丘环抱,巨石相叠形成起伏山势,村庄依山就势,布局灵活,石群林立,怪石嶙峋,浮岚暖翠,静美如诗,村民的石厝在山脚,山腰和山顶自由分散,错落有致。

青观顶村位于平潭综合实验区的南端将军山风景区境内,该村东邻“片瓦仙踪”旅游景点,西邻大福湾景区海岸线,南邻景区主干道大福村居,北邻“将军山”国家级名胜风景区。南部湾生态廊道从村域的东北侧横贯而过。全村区域总面积1.68平方公里,耕地面积700多亩。全村总人口1468人,总户数407户,党员46人,共辖青观顶、莲仔厝、大丘楼三个自然村。

青观顶村严格按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求,积极推动基层党组织和美丽乡村的建设,助力乡村振兴战略,逐步建设成为“中国传统古村落”亮点村、三星级旅游村、平潭两岸基层融合试点村、乡村振兴试点村,不断推进农村建设新局面。

- 村落属性:行政村

- 村域面积:1.68 平方公里

- 户籍人口:1468人

- 主要民族:汉族

- 村落形成年代:清代

- 村庄占地面积:16.39亩

- 常住人口:400人

- 主要产业:渔业、渔具手工制造业

- 地形地貌特征:河网地区

- 村集体年收入:20万元

- 村民人均年收入:1.6元

- 村落位置:福建省福州市平潭县敖东镇

青观顶始建于清代,整体呈三个组团布局,每个组团都呈现出沿祖祠向外扩散的布局结构,反应了这一地区以宗族集聚的社会关系模式。村庄为魏、林、郭三氏族人聚居的古老村落,子孙繁衍,联族而居,历史悠久,传统风貌保存非常完好,村庄脉络清晰,具有极高的历史文化价值。青观顶村保有明清时代石厝建筑,历史悠久,其发展和变迁是青观顶村始祖迁移及演化的重要例证;村庄整体格局保存完整,随着时代的发展,部分原住民外出居住,而目前仍居住在村内的村民保持着原生的生活方式;村庄建筑仍保持完整的乡土性;村庄与周围山水环境相协调,完整体现了传统村落“天人合一”的特征;青观顶村作为渔农文化的典型代表,历史文化脉络的延续真实地体现在传统村落所具有的历史文化的积淀中,并被青观顶村完整的保留下来,成为渔农村落文化的典型。因此,青观顶村有着深远绵长的文化脉络,是物质与非物质文化遗产的综合体,它不仅有保存较完好,精美而独特的石厝建筑,又包含大量珍贵的物质遗产,还有独特富饶的山水及土壤创造的无形文化遗存,充分体现着闽东传统文化的民间情感、民族气质和文化多样性。

“拗九节”: 正月廿九日,是平潭特有的汉族民间传统节日。“拗九节”又称“后九节”、“孝顺节”。在平潭人的传统观念中,“九”是不好过的。这天清早,家家户户都用糯米、红糖,再加上花生、红枣、荸荠、芝麻、桂圆、白果等原料,煮成甜粥,称为“拗九粥”,用来祭祖或馈赠亲友。已出嫁的女儿,也必定要送一碗“拗九粥”,有的还要加上太平面、蛋、猪蹄等,送回娘家,孝敬父母。此外,凡是岁数逢九(虚岁)的人,如九岁、十九岁、二十九岁……(称“明九”),或是九的倍数,如十八岁、二十七岁、三十六岁……(称“暗九”),也要像过生日一样,吃一碗“太平面”,以求平安、健康。

织渔网:俗话说“靠山吃山,靠海吃海”,想要“吃海”,好的渔网必不可少,织渔网一度是沿海渔民必不可少的传统技艺,但随着时代发展,大规模的养殖和机械化操作代替传统技术,一些传统的手工艺技法有待继承发展。

岁饭:海岛平潭把春节称“做年”,平潭的先民自中原迁徙而来,在传统习俗上即有中原遗风,又融合了浓郁的海岛特色,形成了独特的海洋文化。正所谓“十里不同风,百里不同俗”。平潭自唐、五代起先后隶属于福清、福州,与福清语言相同,民情相融,两地习俗大致相似,但细究又有不同之处。大年三十蒸“岁饭”“开假”后方能食用。在平潭,过年俗称“三十盲晡”、“做年”。平潭民间谚语“一年做到暗,只想三十盲晡顿”。偏远的海岛以讨海为生,渔民在风浪里讨生活,一年到头平平安安,大年三十一家人聚在一起,那就是最幸福的时刻。因此,岁饭象征团圆。

青观顶村是典型的山、海、田、村一体的闽东渔村,整体上体现了“田屋交错,景村一体” 的整体格局。村庄周边环境自由丰富,巨石相叠形成山势,村庄被相思林掩映。整个村庄依山就 势,布局灵活。村民的石厝自由分散,错落有致。由南向北整体呈现三个组团,中间由阶梯状农 田分割,村庄与农田自然交错,镶嵌互融。主要交通型道路串联村庄,村内建筑沿呈树枝状的村 道逐渐展开。村庄发源于明代,最早沿祖屋成呈点状分布,后来逐渐围绕祖屋和祠堂向外围扩散, 到 80 年代呈现散点式布局,90 年代后逐渐向内部加密逐渐连接成片。