1631年,明朝巡道顾元镜筹集资金在闽粤边界的咽喉要地岩前筑城,并派把总李国英一营兵马300多人驻扎,灵岩村因此成为闽粤客家地区商品转运的重要枢纽,由于得天独厚的地理位置,早在一千多年前此地就有众多人口定居,宋时属禾平乡,明洪武十四年(1381年)始设岩前里,属汀州府,直至民国初设岩前区,民国29年设岩前镇,也已被列入国家级传统村落。

1.村落位于狮岩南侧,保存大量的古民宅和家祠,民居内部基本为巷道交通,路网清楚,基础设施配套基本完善,部分地段古民宅已改建为现代建筑; 2.大部分地段传统建筑保存完好,居民正常居住使用,传统建筑主要分布在村落的东部,中部为均庆院、钟楼、鼓楼、广场等,西部主要为历史商业步行街。 3.传统建筑均为客家民居建筑,土墙瓦顶,部分住宅分上下厅,内设天井,入口大门造型大气,石制门槛门框,门联石刻,别有一番主人权势显现。 4. 岩前狮岩,古称南安岩,远远望去酷似一头狮子,形态逼真,岩有一洞,状若狮口,正中供奉着定光大师的佛像,两侧立着威严无比的护法神。洞里甬道纵横,乳柱笔立,石笋悬吊,泉露滴滴。登上狮岩山顶,“蛟湖”尽收眼底,湖水清澈,山岩倒映,秀丽如画。 狮岩脚下“均庆寺”,始建于北宋年间,清乾隆十六年重修,中轴线自南至北依次为三宝殿、钟楼、鼓楼、千佛楼。在千佛楼前还保存有狮岩出土的大清雍正十一年次岁癸丑孟春立的“台湾府信善乐助建造仙佛楼重装菩萨碑”,石碑正反两面共刻有为助建狮岩仙佛楼捐款的960名台湾善男信女姓名和银两的数量,充分佐证了300多年前台湾与狮岩定光佛的渊源。

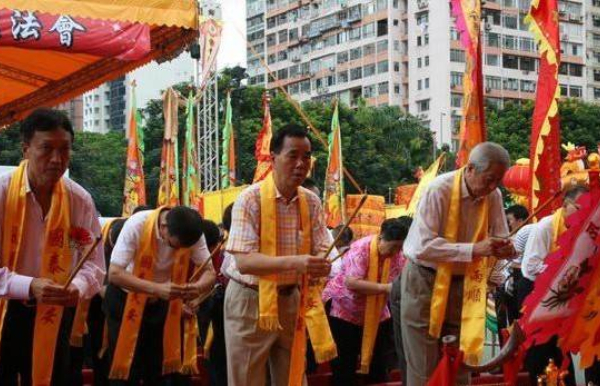

一、定光古佛具有广泛的影响力 定光古佛信仰产生于北宋年间,在武平岩前狮岩修炼成佛的,也是历史上唯一被钦赐封为“定光佛转世”的高僧,大文学家苏东坡、黄庭坚、著名诗僧惠洪、历代地方政要等都曾撰写诗文,从定光古佛羽化的宋淳化年间至现在已经有1100年的历史了,和妈祖信仰(公元987年)同一个时代。 二、定光古佛信仰深入沿海诸省市及内地广大非客家地区。 远的浙江衢州天宁寺、同安郑古佛寺,近的以龙岩新罗区江山乡九候山灵远宫的古佛公为例,每年的正月初一至十五,每天去朝拜的不下于2000人,象广东陆丰定光禅寺、汕尾清云山定光寺、四川广安冲相寺等,更是人们拜祈的重要地方。 三、台湾地区客家人把定光古佛作为族群连接的纽带。 明清时期随着客家人的移民,定光佛信仰传入台湾省,遍布台湾客家地区,定光古佛庙宇在台湾也是汀州的同乡会馆,是台湾闽西客家联络乡情的场所。前几年,在武平南安岩(狮岩)出土的“台湾府信善乐助建造仙佛楼重装菩萨碑”,石碑正反两面共刻有960名台湾信男善女为助建仙佛楼捐献银两的姓名和数量。这块高1.4米、宽57厘米、厚7厘米的墨绿色大理石石碑,揭开了300多年前,“大清雍正十一年次岁癸丑孟春”年间,台湾与定光古佛的渊源。 在台湾供奉定光古佛的庙宇中,台北县淡水镇的鄞山寺和彰化定光佛庙最为重要和有名,两处庙宇均被台湾政府相关部门定为“国家古迹”加以保护。台湾及海外定光古佛信徒均把武平岩前的均庆寺作为定光古佛的祖庙。改革开放后,海外信徒纷纷前往武平岩前镇进行朝圣活动,2000年,台南大竹镇专门派人到均庆寺举行分香仪式,从岩前均庆寺移植香火到台湾,以示其供奉的定光佛得到承认。武平岩前的均庆寺和莆田湄州岛一样,是海外信徒心中重要的宗教圣地。定光古佛信仰有利于促进祖国统一,增进海峡两岸同胞的沟通。

1.村落位于狮岩南侧,保存大量的古民宅和家祠,民居内部基本为巷道交通,路网清楚,基础设施配套基本完善,部分地段古民宅已改建为现代建筑; 2.大部分地段传统建筑保存完好,居民正常居住使用,传统建筑主要分布在村落的东部,中部为均庆院、钟楼、鼓楼、广场等,西部主要为历史商业步行街。 3.传统建筑均为客家民居建筑,土墙瓦顶,部分住宅分上下厅,内设天井,入口大门造型大气,石制门槛门框,门联石刻,别有一番主人权势显现。 4. 岩前狮岩,古称南安岩,远远望去酷似一头狮子,形态逼真,岩有一洞,状若狮口,正中供奉着定光大师的佛像,两侧立着威严无比的护法神。洞里甬道纵横,乳柱笔立,石笋悬吊,泉露滴滴。登上狮岩山顶,“蛟湖”尽收眼底,湖水清澈,山岩倒映,秀丽如画。 狮岩脚下“均庆寺”,始建于北宋年间,清乾隆十六年重修,中轴线自南至北依次为三宝殿、钟楼、鼓楼、千佛楼。在千佛楼前还保存有狮岩出土的大清雍正十一年次岁癸丑孟春立的“台湾府信善乐助建造仙佛楼重装菩萨碑”,石碑正反两面共刻有为助建狮岩仙佛楼捐款的960名台湾善男信女姓名和银两的数量,充分佐证了300多年前台湾与狮岩定光佛的渊源。