钟山镇朗桥村

朗桥村作为革命老区基点村,群山环抱,田园流水,有着独特的“山-田-村-巷”的空间格局。

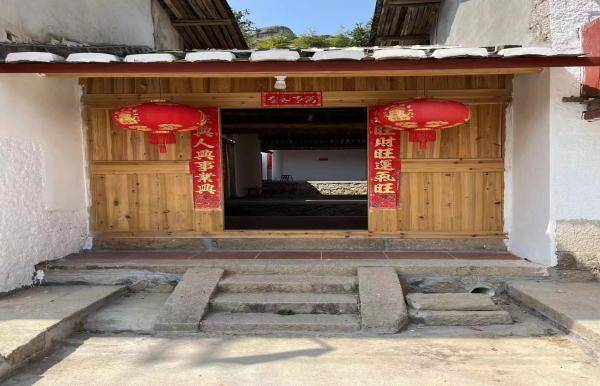

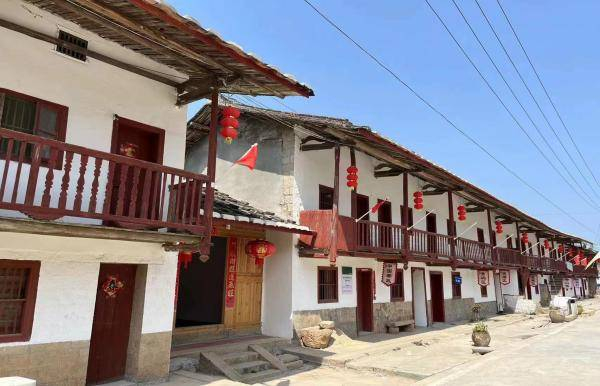

朗桥村距离莆田市中心约 1 小时车程。朗桥村所属钟山镇内有 223 县道过境,境内长 16.1km,通往仙游县石仓乡、菜溪乡和莆田市城厢区常太镇。231 县道过境,境内长 11.9km,通往仙游县城、福州市永泰县。朗桥村庄现状村庄道路建设较为完善,西邻钟山镇干道,对外交通便捷。古厝建筑护厝依古厝厅堂为核心,毗邻而建,鳞次栉比,层次分明,纵横有序,错落有致,巷道相连,透风通风,具有闽中南兴泰古民居的典型特色。

- 村落属性:行政村

- 村域面积:12.8 平方公里

- 户籍人口:3100人

- 主要民族:汉族

- 村落形成年代:明代

- 村庄占地面积:300亩

- 常住人口:3100人

- 主要产业:农业

- 地形地貌特征:山地

- 村集体年收入:9万元

- 村民人均年收入:6500元

- 村落位置:福建省莆田市仙游县钟山镇

朗桥村位于莆田市仙游县钟山镇东北部,村庄建成于明代。据传在明朝年间,有一位爱民如子的朗姓将军,率兵在村里抵御从沿海取道东坪岭上来的倭寇,双方在岭头展开激烈战斗。朗将军边带领守关部下御敌力战,边派人回村帮村民安全转移。因敌我力量悬殊,朗将军最终受伤而撤兵回村里至一座石桥时,他的伤口因流血过多而抱憾牺牲。人们为了纪念这位为救民而殉职的将军,便将村名改为朗桥,世代铭记英雄,赓续感恩之情。

朗桥村同时也是革命老区基点村,涌现出许多英雄人物。在解放战争期间,村内的林刘交通站也是闽中特委和戴云纵队一个重要的活动地点,曾培养和锻炼了林牡丹、林桂、林松、林竹、林芹、林瑞、刘鑑等人“五老”人员,威震兴化大地,名垂钟山史志。中华人民共和国成立后,为革命时期付出诸多的林刘村民,党和政府不仅将林刘自然村所在的朗桥定为老区基点村,也将林牡丹、林桂、林松、林竹、林芹、林瑞、刘鑑、刘尾、刘共、刘丁等人评为“五老”人员。

十音八乐是莆田涵江和仙游一带的民间传统音乐,属于国家级非物质文化遗产。朗桥村内洋自然村解放后至今组织一支十音八乐,二十多人的活动人员,逢年过节都开展活动,近段农闲时间都组织到村老协会进行训练。

草编是仙游“六雕六编”传统工艺之一,2008 年入选第二批国家级非物质文化遗产名录。

白粿传统制作技术也是朗桥村的传统技艺。山区白粿采用精选的粳米,经过一道道传统工艺纯手工加工而成,其中融入了山泉水的甘甜、柴火的清香和朴实的传统,吃起来更有嚼劲、更有 Q 感、更散发着粳米的香味。

畬族主要舞蹈《传师学师》是歌颂自己的始祖龙麒王为了后代子孙的生存繁衍和昌盛的奋发精神和劳苦功绩,并通过舞蹈使之代代相传。还要求人人学会做"功德",通过"功德"的歌舞来传授文化知识,坚定振兴自己民族的信念。"传师学师"、"做功德"是畲族-种特殊的祭祀风俗,在畲族民间已流传了七百多年。畲族通过歌舞来纪念和歌颂始祖的丰功伟绩,以达到教育后人,尊敬祖先,孝敬父母的作用,为增强民族凝聚力和民族自尊心作出贡献。此外,本民族特有"招兵节”、“二月二”、“三月三”、"封龙节”等民族节日。

朗桥村位于九鲤湖上游、麦斜岩东侧,四周群山环绕,中部有大片平坦田野,是钟山镇“山区小平原”地形的典型代表。中部田野成片、视野开阔,村民小组依山抱田、巷道幽静,形成大开大合的空间节奏。

朗桥村村部旁有一险峰,怪石嶙峋,奇峰突兀,形若冠冕,称为宝峰。近年来,村里依托宝峰山“洞幽、峰奇、林秀”的特点,投资铺设了通往宝峰的盘山石阶,沿途修建亭台、座椅和观光台,打造了钟山镇首个“乡村公园”。

在朗桥村的云居山里,还有一个万蝠洞,栖息数以万计的蝙蝠,共有 3 个出口,形成洞中有洞,洞洞相连,洞上套洞,洞下叠洞,洞洞精巧,形成一道奇特的自然景观,素有“闽南十八洞”之誉。万蝠洞深不可测,从云居山半山腰一处狭小的洞口进入。洞内一片漆黑,蜿蜒曲折,洞道时宽时窄,高的约两三丈,低的则需弯腰低头挤身而过。刚探身进洞不久,耳边便有阵阵蝙蝠飞舞的风声,借光细观,只见洞内深处石壁上的蝙蝠蜂拥而出,像万条彩练当空舞,令人眼花缭乱。