杉城镇红卫村

红卫村系三明市泰宁县杉城镇辖区行政村之一,位于县城西南角,环绕芦峰山森林公园,金溪河北岸,东与和平中街东侧胜一村相连,南与民主街金溪河北岸接连,西与丰岩村交界,北倚芦峰山,是杉城镇政府所在地,县城中心,经济商业贸易繁华地段。

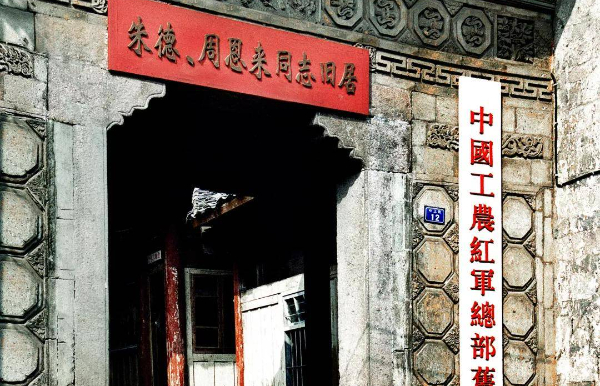

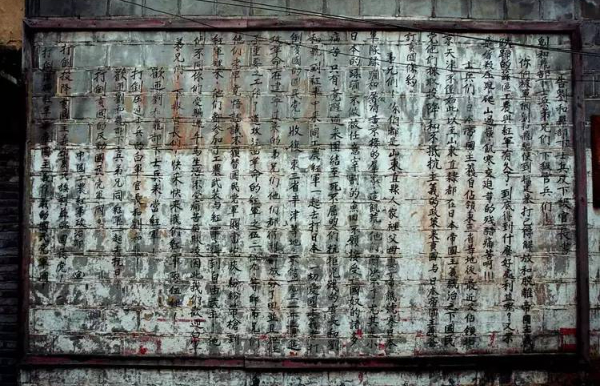

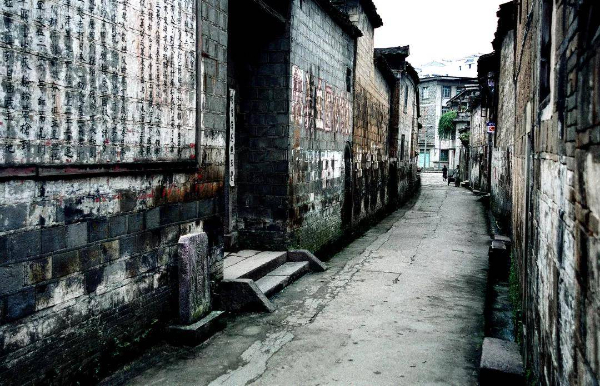

杉城镇红卫村位于县城区西南、环绕炉峰山森林公园,金溪河北岸。民居主要分布在炉峰山南侧,傍山筑屋,千门重叠,拾级而上,其地翠山阡陌,林深箐密,人与山水和谐。1933年8月至1934年2月,随着红军总部设立在红卫村陈家大院,红军部队驻满了整个岭上街,革命活动由此蔓延开来,留下红一方面军司令部、红军总部(朱德、周恩来旧居)红军井、红军标语和巨幅文告(告刘和鼎部下士兵及下级官长书)等众多革命遗址遗迹。其建筑年代可以跨越明代至近现代,整体建筑年代在整个区域内的分布较为规律,呈现由东到西的渐进式变化。

- 村落属性:城中村

- 村域面积:5.08 平方公里

- 户籍人口:1589人

- 主要民族:汉族

- 村落形成年代:明朝

- 村庄占地面积:7620亩

- 常住人口:1100人

- 主要产业:土地租金、烟叶返税、田租

- 地形地貌特征:丘陵

- 村集体年收入:110.5万元

- 村民人均年收入:19600元

- 村落位置:福建省三明市泰宁县杉城镇

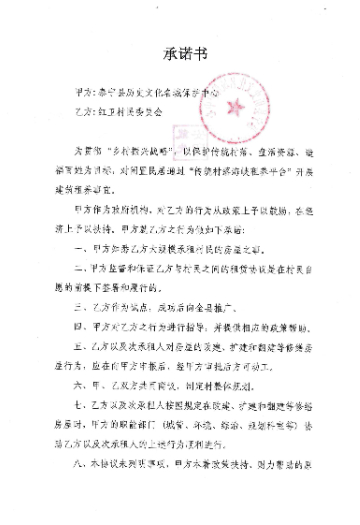

红卫村地名由来是在解放初期村驻地为“和平街”,文革时以红卫兵捍卫毛泽东思想之意,将驻地更名为“红卫街”,故名红卫村。1931年中国工农红军第一次解放到泰宁城区时红卫村属于西南乡。1933年8月至1934年2月,随着红军总部设立在红卫村陈家大院,红军部队驻满了整个岭上街,革命活动由此蔓延开来,留下红一方面军司令部、红军总部(朱德、周恩来旧居)红军井、红军标语和巨幅文告(告刘和鼎部下士兵及下级官长书)等众多革命遗址遗迹。红卫村传统村落文物古迹丰富多彩,主要有民居建筑、书院建筑、宗教建筑、机构旧址、红色遗址、古井和传统街巷等。有1处省级文物保护单位(红军标语墙)和3处县级文物保护单位(红卫兴贤井、红卫朱德周恩来旧居、红卫陈家祖屋)、5处登记不可移动文物(红卫岭上街、红卫岭上街支巷、红卫反围剿战地碉堡、红卫李家祖宅、红卫江如元墓)和7处历史建筑(岭上街陈家宅、岭上街李家祖宅、岭上街高家宅、兴贤井、朱德周恩来旧居、岭上街江家大院、红卫大礼堂)。

泰宁的非物质文化遗产和民俗文化焕发着强大的生命力,众多传统技艺和文化形式深植于居民日常生活之中,得以活态地传承和延续。民间信仰包括五谷庙会、城隍庙会、迎神庙会等,拜皇经、拜大伯、祭孔、祭祖、义祭等祭祀活动至今仍有定期举办。

立春,为廿四农事节气之首,昭示冬去春来,万物复苏,泰宁民众称“春财日”。此日得吃素讲吉语, 厅堂贴“ 春” 字, 下书“迎春接福”、“春 到吾庐”、“福随春至”、“四季生财”等吉语。案桌上点燃香烛,摆上供果、酒茶之类,酒茶要 斟满,意寓“春满”。摆上花瓶,插上梅花;摆放冬笋、大蒜、青菜等盆栽。立春时辰一到,在大门口点燃鞭炮,将“春”迎进香烟氤氲、烛光辉煌的厅堂来。全城万炮齐鸣,响彻云霄。

农历五月初五称端午,方言为“午节”。泰宁城乡普遍有包粽子、悬蒲艾、挂香袋、饮雄黄酒、采午节茶等 习俗。泰宁粽子四角菱形,旧时黄碱糯米粽常伴豆砂白糖食用,原味单纯。后来掺入红豆、花生、猪肉等料,增添口感,香糯美满。采集艾枝、菖蒲、葛叶等青草,扎成一束,挂于门前,可驱虫避瘟。旧云:“艾叶如旗招百福,菖蒲似剑斩千邪”。民间还有采制“午节茶”习俗,传言此节百草皆药,午时采集最佳,常见车前草、葛藤、金银花、凤尾草等。啜一口雄黄酒,制一个草药香袋, 都是端午特有的习俗。

红卫村民居主要分布在炉峰山南侧,以岭上街为核心,村落与山体空间相通,傍山筑屋,千门重叠,拾级而上,体现了村落与自然环境和谐共生的关系。辖区内有水田556亩,生态公益林面积300余亩。