和溪镇林中村

林中村地处九龙江西溪源头,与华安、永定、漳平、新罗等县区毗邻,漳龙高速公路、319国道和龙厦铁路穿境而过全村总面积19726.5亩,其中山地面积约8000亩,耕地面积约2500亩。2018年被列入第五批中国传统村落名录。

林中村地处九龙江西溪源头,与华安、永定、漳平、新罗等县区毗邻,漳龙高速公路、319国道和龙厦铁路穿境而过全村。全村现有778户3018人左右。林地面积8877亩,耕地2500亩。辖内15个村民小组,海拔450米。背靠尖峰山,岗峦起伏纵横.林麓交互覆盖。现有三层半圆形土楼玉成楼,四合院五美堂、鹤田堂等古民居建筑;和溪林氏大宗祠聚斯堂,始建于明宣德年间,为两进双护厝建筑。

- 村落属性:行政村

- 村域面积:13.15 平方公里

- 户籍人口:3018人

- 主要民族:汉族

- 村落形成年代:元代

- 村庄占地面积:9226亩

- 常住人口:1600人

- 主要产业:甘蔗、花卉苗木

- 地形地貌特征:丘陵

- 村集体年收入:110万元

- 村民人均年收入:18000元

- 村落位置:福建省漳州市南靖县和溪镇

传统建筑:2018年被列入第五批中国传统村落名录。有三层半圆形土楼玉成楼,四合院五美堂、鹤田堂等古民居建筑。和溪林氏大宗祠聚斯堂,始建于明宣德年间,为两进双护厝建筑。

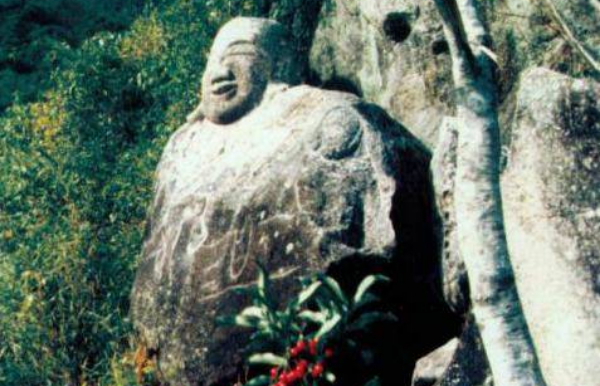

- 宗教文化:慈济行宫奉祀的保生大帝神像是海峡两岸仅存两尊宋元时期雕刻的保生大帝金身神像之一,与龙海白礁、厦门青礁“慈济宫”渊源深厚。

- 书院文化:明万历初年辟建的“棣华书院”,院区结构紧凑,院后依山傍石筑有“文昌阁”。

- 红色文化:1932年,参加漳州战役的中国工农红军东路军指战员在“萃美祠”活动,书写的墙标犹存。1930年初,在萃美堂组建麟埜社苏维埃政府,1932年4月13日,麒埜乡工农革命委员会在此成立。

传统节日习俗:春节期间,村民有张贴春牛图的习俗,这是一种用来预知当年天气、降雨量、农作物收成等资料的图鉴,表达了农民对人寿年丰的祈愿。

宗教信仰文化:慈济行宫奉祀保生大帝,其神像是海峡两岸仅存两尊宋元时期雕刻的保生大帝金身神像之一,与龙海白礁、厦门青礁“慈济宫”渊源深厚。每年都有众多信众前来朝拜,台湾保生大帝联谊会也多次带领信众回和溪慈济行宫谒祖进香,开展信仰文化交流。

宗祠文化:和溪林氏大宗祠聚斯堂,始建于明永乐年间,是省级文物保护单位。每年春、秋两季举行祭祀活动,众多林氏宗亲汇聚一堂,缅怀祖先,传承家族文化。

古建筑文化:林中村有众多明清时期的古民居建筑,如三层半圆形土楼玉成楼,四合院五美堂、鹤田堂等。这些建筑工艺精湛,风格独特,承载着当地的历史和文化记忆。

庙会庆典文化:如仁主尊王庙重建落成庆典等活动,村民们会组织各种仪式和表演,祈求神灵保佑阖家平安、工作顺利、财源广进等。

地形地貌:背靠尖峰山,山地蜿蜒起伏,地势呈现一定的坡度,山谷里怪石棋布,姿态万千。

水文条件:面向九龙江西溪支流南溪,水资源丰富,为农业灌溉、居民生活及工业用水提供了保障。

土壤条件:耕地面积2300亩,山地面积8960亩,土壤类型多样,适合发展茶叶、花卉、药材种植。

气候特征:属于亚热带季风气候,夏季高温多雨,冬季温和少雨,年平均气温在20℃左右,年降水量丰富,四季分明,雨热同期,为农作物生长和植被发育提供了良好的气候条件。

生态资源:左连福建虎伯寮国家级自然保护区乐土雨林,是全球同纬度、低海拔地区唯一保存完整的、残存的、较原始的、独具南亚热带雨林特征的森林生态系统,保护区内有400余种植物,与周边合起来有1800种植物,鸟类、爬行动物、鱼类、两栖动物、昆虫也都非常丰富。