八都镇闽坑村

八都镇闽坑村位于镇区西北4.1公里,104国道西南侧,海拔480米,因村内山涧流水银白色,而得名“银坑”,后音衍为今名“闽坑”。

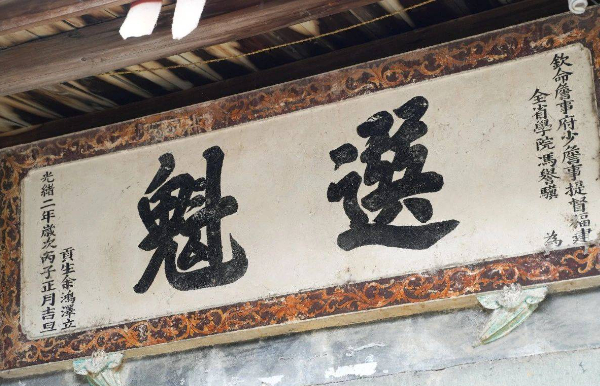

闽坑村总面积20706亩,住宅地260亩,水田860亩,农地350亩,林地17400亩,全村以农业为主,主产茶叶、花生,林业产品有毛竹、杉木,水果有枇杷、橘子等。村内有一座建于乾隆庚午年的古廊桥岚翠桥,2003年12月公布为县级文物保护单位,曾是福温古道的一部分,是学子们赴福宁府(霞浦)考试、上任的必经之路。在革命时期,岚翠桥更是成为了叶飞将军等名将夜间行军的重要通道。

- 村落属性:行政村

- 村域面积:13.804 平方公里

- 户籍人口:1088人

- 主要民族:汉族

- 村落形成年代:清末

- 村庄占地面积:650亩

- 常住人口:318人

- 主要产业:农业

- 地形地貌特征:山地

- 村集体年收入:15.57万元

- 村民人均年收入:21000元

- 村落位置:福建省宁德市蕉城区八都镇

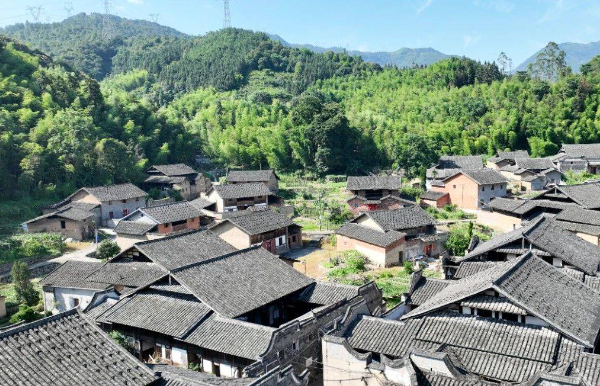

闽坑村原名 “银坑”,因村内山涧流水银白色而得名,民国初期音衍为今名 “闽坑”。全村以余姓为主,迁此已有 400 多年历史。村内有大量明清时期的古民居,多为青砖、石灰、青瓦构建而成的四楹或六楹大房屋,门框、窗花上雕刻着花鸟虫鱼、历史故事,封火墙造型多样,有观音兜、猫拱背等,兼具防火功能与美学价值。乾隆年间的恒珍茶坊曾十分红火,茶叶远销福州、天津、广州等地。文革后,茶坊改为 “五七农业中学”,是宁德地区第一所半工半读的学校,为当地培养了不少人才。

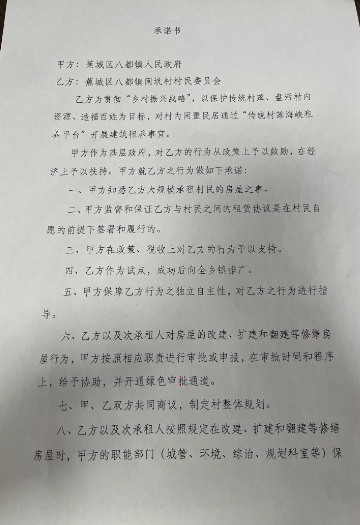

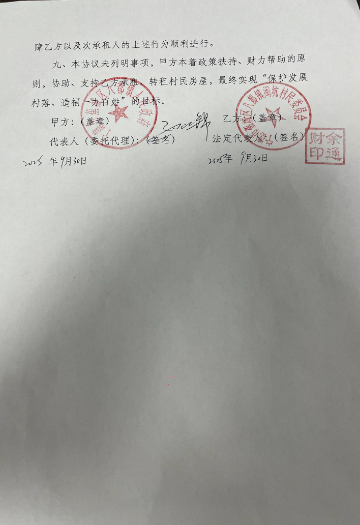

闽坑村依托传统村落的文化基底,全年定期举办如 “春分立蛋”、“端午包粽”、“中秋古村诗会” 等小而美的节气活动,吸引周边城市家庭和研学团队,保持村落持续热度。闽坑米酒酿造工艺独特,以当地优质糯米为主要原料,用蒸熟的糯米拌上特制酒酵发酵而成,坚持使用山泉水、土法发酵和天然木质柴火,口感香甜醇美,几乎每家每户都会酿造,是村民日常生活中不可或缺的一部分。

闽坑村坐落在 104 国道旁,与福安市甘棠镇交界,霍童溪支流前庄溪穿村而过。属于亚热带海洋性季风气候,四季如春,年平均气温稳定在 19℃。村落四面环山,南侧主峰龙岗山宛如一条睡龙,左傍卧狮,右傍下山虎,整体格局坐北朝南,霍童溪支流自东向西形成半圆形包围结构,村庄整体为圆形格局,街巷肌理呈 “井字型”,山川秀美,峰峦叠翠,自然景观十分优美。