为寻找古村活化的“闽地模式”,从福建省政府到“村两委”,都密切关注“试验种子”——龙潭村的生长。推动力量和赋能机制始终如一、贯穿到底,“龙潭模式”最终得以破土萌出。

通过环境整治和修复改造,龙潭村村容村貌焕然一新,被很多参观者称为“福建最美园林古村”。

绵宕清流,龙吟千年。深水碧潭,朝暮鸣泉。古石长守,回村桥岸。

清溪恒久,从地心源源不断涌出,以万年不易的姿态,裂开亘古洪荒,穿越光阴之境,奔向地老天荒。潭水渊容,承载过往与而今,将人事兴变尽收波心,故园兴替浮沉其中,众志成城闪耀其中。溪边人坚执,依恋着箪食瓢饮的乡间烟火,繁华不恋,没落不弃,百年来固守一台老戏、一坛老酒、一条古溪,终于迎来一群怀揣复兴古村梦想的人,共赴前程,把根留住,把心留住,把村留住。

龙潭人重开坛,酌清流,醇厚为骨,清冽作魄,酿出千万盏琥珀色红曲酒,壮乡人复兴之梦;绵长为脉,甘甜作心,沏出春暖月初圆味蛋茶,慰龙潭复兴客之魂。

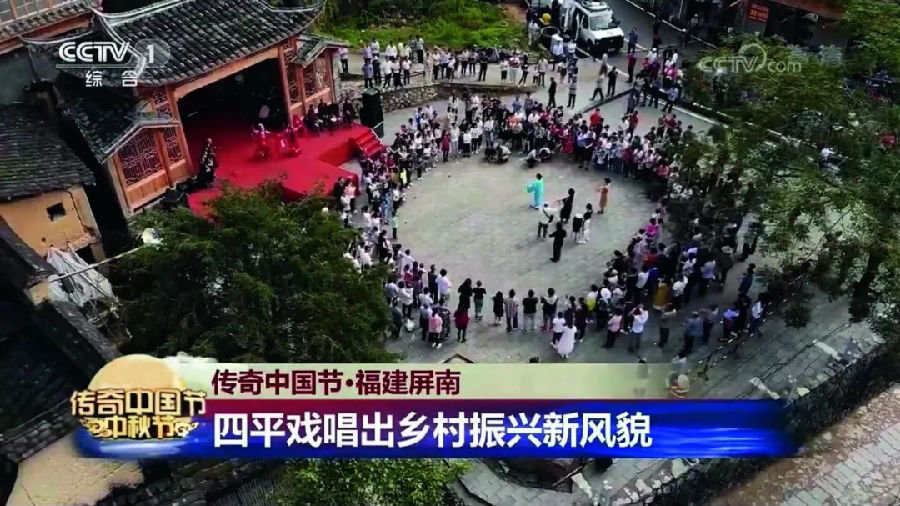

2018年中秋节,中央广播电视总台《传奇中国节》特别节目把屏南县龙潭村作为全国10个直播连线点之一,让古村落展现在全球华人面前。

“真龙”辟航护驾

闽东屏南多山,四季不甚分明的山风雨雾浸润着龙潭村的草木和人心。眷恋着这份古意沛然的宁静舒适,很多龙潭村民终其一生都未迈出过金顶峰,围绕着穿村而过的溪流繁衍生息,通过蜿蜒曲折的茶盐古道感受外界繁华。彼时,传统是龙潭的所有。

晨曦中的龙潭村充满生机和希望。

然而,新时代扑面而来和旧时代转头而去,都不会向人明示。不知起于何时,龙潭人开始跟随奔腾的溪流向外探索,村内人烟逐渐凋零。传统与现代在古村内开始对峙。古村选择了守望传统,现代选择了远离古村。

光阴轮转,又一个新时代悄然开启。从一个古村对传统的守望,到一个时代对传统的守望。传统与现代在龙潭从对峙走向凝望,从凝望走向交融。根系是很神奇的力量,赋等待以绵长。即使龙潭古村数十年来逐日寥落,祖辈以希望浇灌的土地依然深埋强健的再生能力。在政策、机制、推手共同发力的前提下,龙潭古村在短短几年内聚焦聚能,重发新芽,蓬勃生长。

龙潭村的“晒秋”也非常有特色。

从仅剩100余人的“空心村”,到600多人的“文创村”。透过一组组欣欣向荣的数字,世人看到的是传统与现代交融之花绚烂开放,却不知花开背后的种种故事。为着这一朵花开,高手云集,培土选种,排兵布阵,各出招数,齐齐为“龙潭模式”破土萌出接力赋能、保驾护航。从住建部副部长倪虹,到福建省住建厅厅长林瑞良,福建省住建厅副厅长蒋金明、王胜熙……犹如金庸武侠小说中各大门派高手汇聚光明顶,化百炼钢为绕指柔,注入真功,锻造现代融合传统的“龙潭模式”。

在守望传统、包容现代的时代,在中国乡村振兴的语境中,在古村活化的进程中,多级领导班子俯首甘做孺子牛,齐齐发功,希望护佑“龙潭模式”的“种苗”结出有生命力的种子,挖掘“新时代的小岗村模式”。

龙潭村47棵树美术馆

古村的特殊客人

千年龙潭,曾较少为外界所关注。

2017年以后,一切变得不同起来。

“颖水三墩驻,西溪七拱桥。水流人不绝,明月来相照。”龙潭村世外桃源一般的遗世独立气息吸引外客经常探访。因此,当几位“气质明显不同”的中年人连续规律性入村,挨个摸过村里40多个孩子的脑袋,迈过60户人家门槛,问过大部分人家收入后……村民几乎无人探究,这些“喜欢刨根问底”的人,就是福建省住建厅的几位领导。

以传统为怀,以文创为种,“龙潭模式”是领导们静心培育的古村活化“株苗”。

龙潭村溪水边世世代代生长的柿子树成为摄影爱好者最喜欢的题材。

福建省有数百个国家历史文化名村、中国传统村落,还有数千个古村落,其中很多已经沦为“空心村”。如何在保护村落形态和格局完整的基础上复兴古村,延续传统文化的文脉,是相关部门重点关注的工作。找到古村活化的可行性路径,培植普适性生长模式,犹如耕种一块试验田,将成功收获的种子撒播到全福建的古村内——这是历史赋予龙潭村的深远意义。

无论阴晴雨雪,龙潭村都各有风景。

在这个层面上,龙潭村不是一个普通的古村活化案例,既承担着开拓者的角色,又承担着试验种苗的意义。观察其生长过程,及时总结和纠偏,以保证其正常生长,各级政府都在努力。

龙潭村的生产速度和生长态势超出了所有人的预料。福建省住建厅厅长林瑞良每次提到“龙潭村”时,面部表情都会不自觉地切换到微笑状态。他坦言,龙潭片区传统村落保护工作做得有声有色,在全国范围内都有很大影响,省住建厅领导班子成员都从中看到了希望,也感受到了这项工作的巨大魅力,久久为功的过程给人很大满足感。

龙潭村有一座回村桥,是石拱木屋廊桥,九檩穿斗式构架,重檐翘角歇山顶,造型别致,古朴典雅。

在赴任两年多的时间里,主管福建省名城古镇古村工作的福建省住建厅副厅长蒋金明探访龙潭村16次,平均每次停留两天以上。他觉得,福建省古村活化工作要在实践中探索出一条新路,龙潭村是一个很好的开始。与龙潭村一起成长,不断总结经验,是一个难得的机会。因此,他一头扎进古村,由“厅官儿”变身“村官儿”,把龙潭村视为“古村活化战”的“游击点”和“突破口”。

光阴如同一座隧道,将龙潭村从荒凉破败的古老传送到充满希望的如今。

除了个别村民,大多淳朴的龙潭人都不识庐山真面目,错认厅官作闲郎。实际上,除了民风淳朴的因素外,高官多访也是龙潭村民对高官能够淡然处之的原因。如果说蒋金明副厅长是福建省住建厅官员中到龙潭村勘踏总次数最多的一位,王胜熙副厅长则创下了一月三次的单月最高造访记录。在龙潭村驻村书记夏兴勇的记忆里,福建省住建厅领导班子对龙潭村的关注一直在线,几乎每个月都会有厅长来微服私访,“防不胜防”……2019年3月,住建部副部长倪虹也在林瑞良厅长、蒋金明副厅长的陪同下,专门来探看“金顶阑霭烟雨遥,龙潭碧水银鳞闪”的龙潭村,并发表了重要讲话。

林瑞良厅长对这种高官齐聚龙潭的局面开怀不已:“好的政治生态促进了相关机制发挥作用。各级领导的支持和关注起到了扶心、扶智和扶志的作用。正能量风气的贯通对改善民风,引导基层党组织、社会能人都有正向鼓励和支持作用。政治生态具有良性循环的规律,层级之间互相传递和启发。”他如是说。

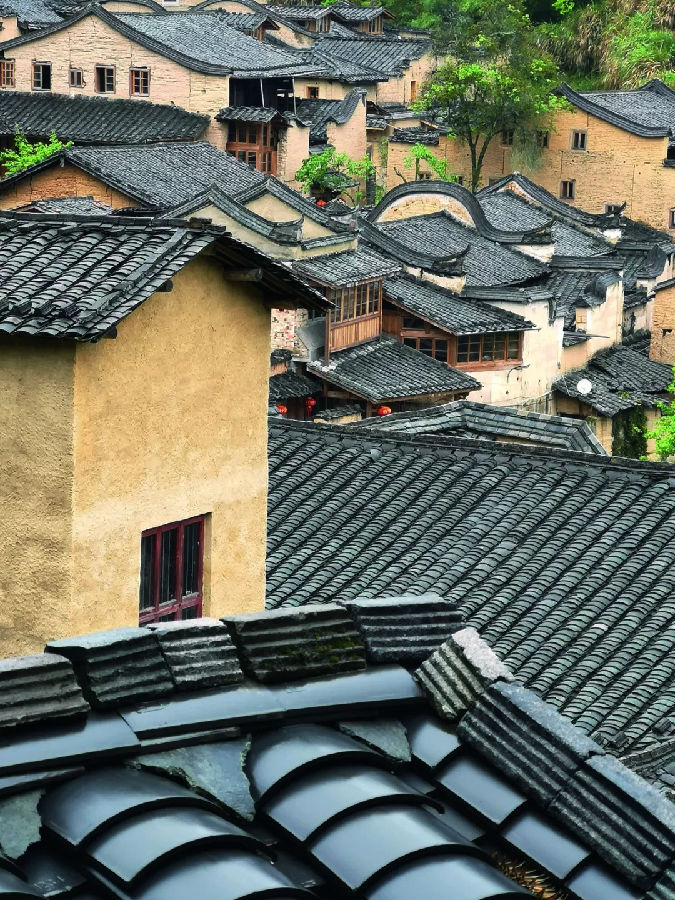

龙潭村黛青色的屋顶连绵不绝,如诗如画。

土壤与种子之间彼此赋能

雨过荻芦花,松风浣霁霞。

白云生古寺,孤鹜落谁家。

握别深宫巷,驰怀浅渚沙。

西溪时入梦,携酒向天涯。

——《五律·古村龙潭吟》

清雅闲婉,深蕴高澹……这是蒋金明副厅长为龙潭所写的诗作。对传统文化、古村镇、古建筑发自内心的热爱,让他于古村镇保护和活化工作中“觅得莫大的满足感和价值感”。为古村写诗,也为古村工作。“福建8万多栋古建筑是巨大的宝贵遗产,行走期间,我们可以看到、听到、想到和做到很多,我们与古村之间是相互赋能的。” 他说,“龙潭村开创了古村活化的全新模式,希望从中提炼的宝贵经验和模式可以为其他‘空心古’村赋能。”

林瑞良厅长则对乡村文明对人的赋能颇有感怀。“近几年来中央一以贯之主抓的工作就是乡村振兴。我们认为,乡村振兴中最重要的环节是人的精神振兴。在龙潭村,我们看到,新来的人带来新生活方式,发展出了新乡村文明。龙潭村是可以体验精神回归的原乡。”他说。

古村中的墙体多为夯土墙,裸露着岁月剥离后的黄土本色。

赋能不只存在于古村与人之间,也存在于党政部门各层级之间,党政部门与社会和群众之间。正是这种看不到、完全感受得到的彼此之间的依托与信赖,让“龙潭模式”相关各方成为互相支撑和贯通的整体。在这场共赴明天的“战役”中,彼此是背靠背的伙伴,也是肩并肩的兄弟任何一方不给力,“龙潭奇迹”都会变为“龙潭规划”。“由上而下,看到的是执行和贯通;由下至上,看到的是担当和引导,上下不隔的感觉最是畅快。”蒋金明副厅长说,“党政良好的生态环境以及与各方通力配合是‘龙潭模式’的精髓之一。”

良性循环是链式效应开启的前提。王胜熙副厅长觉得,龙潭古村作为屏南县古村活化的先行先试点,让住建厅领导班子找到了破解古村活化难题的一剂良方。“我们曾经苦苦思索,苦苦追赶浙江的乡村振兴模式而不得其法。”现在,我们提炼出了具有巨大创造力、想象力和无限可能的‘龙潭模式’,可以给其他地方赋能。对此,我深感自豪。”他说。

从不同的角度看龙潭古村,都可以获得不同体验感,处处都是风景。

在探索中前进

龙潭村只是开始,福建数千个古村落的活化工作正在开启。

对福建省住建厅领导班子成员而言,学习其他省份古村保护与活化的实战经验,总有水土不服的担忧,不如在自家土地上总结经验来得实在。况且,在中国乡村振兴集体探路和试水阶段,很多案例生长时间并不长,几年和十几年在一个时代面前都显得过于单薄。当下,每省各取路径,各展神通,也涌现了很多先进案例。但大家都在探索中,并没有古村活化者认为自己是成功的。然而,在探索中调整姿态不断前进,是为大家所肯定的行进路径。浙江省一路领先无可企及,江西、湖北、江苏等地后来争先,被“包抄”的福建深感压力,也充满了动力。向前人“取经”,也向今人学习。福建省住建厅领导班子成员都有着一份相同的初心:密切关注和培植正在萌芽中的新模式,为正在探索中的案例保驾护航,也纠偏赋能,创出古村活化和乡村振兴的“闽地模式”,在屏南县古村片区或全省范围内起到引领者的作用。

新村民在龙潭村怡然自得地生活和工作。

龙潭村振兴过程中出现了很多古村在活化过程中曾出现的共性问题,也探索出很多先进性实践方案。比如,关于古村振兴工作中各级政府的站位以及助推力度问题,大家在试探中逐渐找到了合适的施力点和微妙平衡点,终于构建起联动能力极强的政府服务体系。再比如,龙潭村修复过程中关于规划和采购的探索性“特区方案”也给了福建省相关部门很大启示,推动省厅层面对相关政策进行微调。

全面探索,大胆实践,勇于担当,及时提炼。

龙潭村优美的风景和良好的生态环境留住了很多外来游客的脚步。

林瑞良厅长曾专程到龙潭村访贤,并与林正碌老师挑灯畅谈至深夜。林正碌老师关于“保护老宅重要,但对老匠人和传统工艺的保护更为重要”的论断让林厅长很受启发,当场记录下来。很快,“建立匠人传承制度,让传统建筑技艺真正传承下去”就成为福建省住建厅发文的重要内容。“我们要认真学习贯彻习近平总书记关于文化保护的指示精神,要将学习到的新思想和观点运用到具体的文化保护工作中。真正关注未来的人才会深切关注传统和历史。但我们的关切要视角精准。我们做中国古村镇保护与活化工作,保护在前,活化在后。”林瑞良厅长说。

龙潭小学支教教师与孩子们

“读三千年书,心向家国天下;行九万里路,终归诗酒田园。”这是蒋金明副厅长为龙潭村一户新村民题写的对联,也是他所思所怀。作为诗人和书法家,行走在古村内,逸兴遄飞的时刻总是会比平日多一些。于是,比起副厅长的身份,他的书画家的身份暴露得更早、更彻底一些。一经“被识破”,蒋金明副厅长索性携笔入村,来者不拒,积极为龙潭村民提供书法公益服务。由是,“龙潭里”的石碑,龙潭党校、“新村民”住宅名……除了不留名外,他有求必应。“读《毛泽东农村调查文集》《梁漱溟作品集》《卢作孚研究文集》是为了学习理论,走龙潭古村是为了深化认识。”他说。

龙潭村几乎每周都举办丰富多彩的文化活动。

蒋金明副厅长很多次提到“龙潭惊艳印象”:“一个偏远古村居然具备音乐厅、美术馆、博物馆、展览馆、党校、咖啡厅、茶馆、公共图书馆等机构,所有人都可以免费享受到油画、话剧、戏剧、微电影、钢琴等艺术。说这里是精神乌托邦和幻想国也并不为过。这是新来的‘移民’、新生活方式的植入,带动了乡村文明发展。”在这里,蒋金明副厅长敏锐地发现了现代与传统的互相凝望和融合发展。他认为,新旧融合的结果是创造新世界,蕴含着无限可能。

福建省宁德市屏南县熙岭乡四坪村

无论是林瑞良厅长,还是蒋金明副厅长,抑或是住建厅领导班子的其他成员,都有着共同的认知:中国乡村振兴并不是传统乡村和传统业态复生,古村活化并不是古村复生。振兴乡村是探索新生活和生产方式,发展新生产力,探索新社区、新文明,欢迎并主动合作现代化。“让古村更像古村”是尽量完整保留古村风貌,并不是保留其全部生活方式和旧有制度。

龙潭村民居与自然环境和谐相融,犹如一幅画。

正如福建省古建专家黄汉民所言,“龙潭模式”在继承传统和引进现代化尺度方面把握精准,恰到好处提供了“外古典内现代”“形古典神现代”的环境创设和体验,让古村成为诗意栖居的范本。可以说,“龙潭模式”为当今很多正在进行乡村振兴的古村提供了启示。

他们希望,龙潭村探索到的新知和真知,会为福建省其他古村的活化提供少走弯路的宝贵经验。龙潭村的成败关乎很多制度架构、组合模式的验证,试验意义重大,在大胆探索的同时要谨慎总结。

四坪村正向龙潭村的方向发展。

行进中的困惑

所有的探索都将面对成功和失败两种结果。龙潭村的探索也不例外。

在不断地走访和探讨中,问题不断被发现,矛盾也在不断出现,有时会陷入集体性困惑。2018年春节前后,各方矛盾集中爆发,龙潭村的建设工作甚至一度停滞不前。也有部分“新村民”准备离开龙潭村,到别处发展。所幸,问题最终都得到了妥善解决,局面又稳定下来。2018春天,龙潭村再出发后,相关部门各项工作推进得极快。

雾中龙潭村

面对问题和矛盾,包括林瑞良厅长、蒋金明副厅长在内的很多领导,曾一度产生过怀疑。“龙潭村活化到底能不能成功?”“‘龙潭模式’具有普适性推广意义吗?”“龙潭村能够跟小岗村一样,完成对新生活方法探索的历史使命吗?”带着这些疑问,蒋金明副厅长不但自己不断地来龙潭观察、验证,还请专家、领导来把脉。从新奇到怀疑,从怀疑到充满希望,他逐渐笃定了“龙潭模式”的时代意义。“福建省古村数量众多,需要多提炼几种活化模式,才能全面推动工作。龙潭村的发展将给其他古村带来希望。”他说。

从每一扇窗口望出去,龙潭村都十分美丽。

当初,蒋金明副厅长发现村落整修和老宅修复工作都缺乏规划环节后,十分担忧。他及时召集了相关负责人了解情况。当得知当地规划力量不足后,他为小小的龙潭村配备了“高配”资源——福建省规划院,让大规划院为龙潭村建设助力。此外,他发现,村内老宅逐渐被租赁殆尽,而新居民长期入住的需求却在不断增长。究竟在村庄外围建设新村,还是在其他地方建设新社区?为了解决这个问题,他专门召集大家举行了专题会议进行探讨。关于未来,他也依然有很多困惑:面对“新村民”的发展需求,政府应该提供怎样的扶持政策和平台?大文创环境如何构建?新社区的构建应该加入哪些现代元素?

“在一条从未走过的路上前进,困惑和问题一直都会有,这就是探索的意义。”蒋金明副厅长说。

2019年8月,福建省住建厅在千年古村龙潭举行了福建省传统村落保护和活化利用座谈会。在会上,各级领导达成了共识,给“龙潭模式”成长开拓了更大的政策空间,也提供更有力的支持,让“小龙潭”成长为“大龙潭”。

一座百年石桥坚固如昔,卧于溪流上。

文/姜志燕

图/李忠民 夏兴勇 张峥嵘 李锐 张璘琳 黄建明

谢舒婷 白天 吴明峰

责编/方千春

本文选载自《中华民居》杂志NO.175期。